Stories

史上最高のベーシスト・ベスト50:絶対に忘れてはいけない伝説的なベース奏者たち【動画付】

ベーシストというのは、バンドのメンバーの中で誰よりも無口で物静かなやつだというのが“常識”になっているかもしれない。ほかのパートよりも目立たずに陰のサポート役となることが多いが、今回取り上げたベーシスト50人はそんな常識的なくくりには収まらない。彼らは独特なサウンドを編み出し、ギタリストと同じくらい記憶に残るフレーズをいくつも残してきたミュージシャンばかりである。

この”史上最高のベーシスト50人”のリストから漏れてしまったベーシストはいるだろうか? ほかの候補を推したいという方には、コメント欄にその名前を書き込んでいただきたい。

<関連記事>

・最高のギター・ソロ・ベスト100 : 髪の毛が逆立つ名プレイヤーたちの饗宴

・最高の女性ドラマー・ベスト25:様々なジャンルのミュージシャンたち

・最高の男性ロック・シンガー・ベスト100:伝説のヴォーカリストたち

・ロック界のベスト・サイドマン10人:正当に評価されるべきミュージシャン達

50位 : メル・サッチャー (グランド・ファンク・レイルロード)

ここでは少し歴史修正主義者のような書き方をさせてもらおう。グランド・ファンク・レイルロードのベーシスト、メル・サッチャーはこのバンドの中で最高のミュージシャンであり、デトロイト・パンクをメインストリームの場で広めることになった。そして彼は大音量で演奏する人間だった。メルのようにベースのサウンドをガンガンと響かせるプレイヤーは、彼以前にはほとんどいなかった。

49位 : エスペランサ・スポルディング

エスペランサ・スポルディングは、ベース技術の進歩に大きく貢献した数少ないモダン・プレイヤーのひとりだ。このヴォーカリスト兼ベーシストは、最近ではジャズの世界から飛び出し、ポップ・ミュージックとR&B、プログレッシヴ・ロックを融合させた独自の境地を切り開いている。

48位 : キム・ゴードン (ソニック・ユース)

ソニック・ユースは過去数十年にわたって最も革新的なギター・バンドのひとつとして活動してきた。その活躍ぶりを支える要素のひとつが、キム・ゴードンの聴くとすぐに彼女の演奏とわかるベースのサウンドだった。彼女は即興演奏でもその絶大な力を存分に発揮している。

47位 : ゲイル・アン・ドロシー

フィラデルフィア出身で、ジャズを演奏するためにロンドンに移り住んだプレイヤー、ゲイル・アン・ドロシーは、ギャング・オブ・フォーやティアーズ・フォー・フィアーズといったたくさんの有名アーティスト/グループと共演を重ねてきた。

さらにはエリック・クラプトンやネイザン・イーストをサポート・ミュージシャンとして起用して、バラエティに富んだソロ・アルバムを発表している。こうした経歴を見れば、デヴィッド・ボウイが、彼女をほかのどのベーシストよりも長く起用し続けたことにも納得がいこう (そして彼女はまた、ボウイが最も長く起用したミュージシャンにもなった) 。

46位 : ビル・ワイマン (ザ・ローリング・ストーンズ)

古今東西数多く存在する「無口で物静かなやつ」の中でも、ビル・ワイマンずば抜けて無口で物静かなベーシストだった。ワイマンは、ローリング・ストーンズのメンバーの中ではもっと目立たない人物だったかもしれない。とはいえ彼は、邪魔にならずに曲をサポートする方法をちゃんと心得ているという点で実に有能なベーシストだった。

派手なソロは取らなかったワイマンは、今もって過小評価に甘んじている。しかしながら、「Shattered」や「19th Nervous Breakdown (19回目の神経衰弱) 」のベース・ラインを耳にすれば、誰もが彼の演奏をまた聴きたいと思うに違いない。

45位 : ニック・ロウ

ニック・ロウは、エルヴィス・コステロ、グレアム・パーカー、ダムドなどのプロデューサーとして有名だ。とはいえ彼は、流れるような洗練されたベースラインをハードなノリのロックンロールで演奏する秘訣を心得ていた。さらにはそれをレコードで魅力的なサウンドに仕上げるコツもマスターしていた。

彼のソロ作品や、パブ・ロックのスーパーグループ (ブリンズリー・シュウォーツ、ロックパイル、リトル・ヴィレッジ) の諸作を聴いたなら、そのすばらしさがよくわかるはずだ。近年のロウがベースの演奏から遠ざかっているという事実は残念で仕方がない。

44位 : マイク・ワット (ミニッツメン、ファイアーハウス)

ミニッツメンの創設メンバーのひとりであるマイク・ワットは、ファイアーハウスやソロでも活動してきた。彼はインディーズの世界を代表する最高に冒険的なミュージシャンのひとりである。再結成したストゥージズでも数年間にわたってベースを担当していたことは記憶に新しい。

43位 : デイヴ・ペッグ (フェアポート・コンヴェンション、ジェスロ・タル)

デイヴ・ペッグが過去に参加したフェアポート・コンヴェンションとジェスロ・タルは、どちらもすばらしいベーシストが在籍したバンドだった (たとえばアシュリー・ハッチングスや故グレン・コーニックなど) 。とはいえデイヴ・ペッグは、フォークやロックといったジャンルの垣根を越えて幅広いスタイルで演奏できる点で抜群のベーシストだった。

42位 : ジョーイ・スパンピナート (NRBQ)

一部で熱狂的な人気を集めるバンドNRBQ (ニュー・リズム&ブルース・カルテット) で長年ベースを弾いてきたジョーイ・スパンピナートは、このバンドのタイトでありながらルーズな姿勢を体現してきた。フレットレス・ベースを常用する彼は、実に素直なポップソングでジャズのウォーキング・ベースラインを弾くこともできたし、ジャズの曲でノリノリのロックっぽいベースを弾くこともできた。その能力に注目したキース・リチャーズは、ソロ・アルバム『Talk Is Cheap』のレコーディングに彼を起用している。

41位 : カシム・サルトン (トッド・ラングレン、ブラックハーツ)

カシム・サルトンは、弱冠20歳でトッド・ラングレン率いるプログレッシヴ・ロック・バンド、ユートピアに参加し、最高に複雑な楽曲を弾きこなしていた。その後はミート・ローフの音楽監督を務めたほか、ジョーン・ジェットのブラックハーツ、ダリル・ホール&ジョン・オーツ、ブルー・オイスター・カルトといったグループでもベースを担当している。彼はヴォーカリストとしての能力も実に優れている。

40位 : ブルース・トーマス (アトラクションズ)

エルヴィス・コステロの現在のバンド、インポースターズでベースを担当するデイヴィ・ファラガーを貶めるつもりは毛頭ないが、ブルース・トーマスが過去にエルヴィス・コステロ&ジ・アトラクションズのアルバムで披露したベース・プレイは実にすばらしかった。流れるように流暢で、独創的で、一度に3~4箇所に顔を出すような音数の多さは特筆ものだった。そんなブルースが、リーダーであるコステロとそりが合わなくなったのは残念なことだった。

39位 : フィル・レッシュ (グレイトフル・デッド)

グレイトフル・デッドのベーシスト、フィル・レッシュは、実験的な音楽を作っていた作曲家だったが、ロック・バンドに入るためにベースの弾き方を覚えた。グレイトフル・デッドの長大な即興ジャム演奏は、彼の存在なくしては語ることができない。

38位 : マイク・ラザフォード (ジェネシス)

ジェネシスではいつまでも日陰の存在に甘んじているが、マイク・ラザフォードはプログレッシヴ・ロックの歴史に残る叙情的なベースラインをアルバム『Wind & Wuthering (静寂の嵐) 』の「In That Quiet Earth」で考え出した。また、ポップな曲も彼のお手の物だ。その代表例としては、「No Reply At All」の実に見事な (そして極めて難しい) フレットレス・ベースのパートがあげられる。

37位 : ティナ・ウェイマス (トーキング・ヘッズ、トム・トム・クラブ)

ティナ・ウェイマスは、夫であり永遠のリズムパートナーであるクリス・フランツと共にトーキング・ヘッズの結成に参加。グルーヴというコンセプトとニュー・ウェーヴを融合させる上で重要な役割を果たした。アメリカ東海岸のアートスクール出身の頭脳派グループが、アル・グリーンの「Take Me To The River」のカヴァーの決定版を録音できたのは、彼女の功績が大きかった。

36位 : クリフ・バートン (メタリカ)

クリフ・バートンは、ブラック・サバスのギーザー・バトラーと同じ系統に入る。しかしスラッシュ・メタルのベーシストである彼は、さらに多くの音符を演奏する必要があった。メタリカに在籍した期間は非常に短かったが、彼がその後のメタル・ベーシストに与えた影響の大きさは計り知れない (メタリカで彼の後任を務めたジェイソン・ニューステッドも大きな影響を受けている) 。

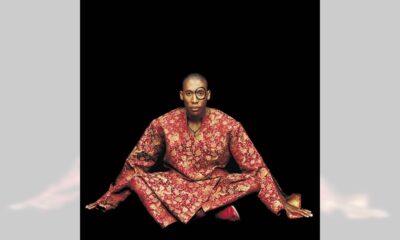

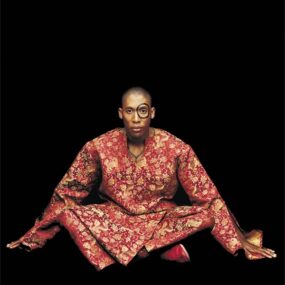

35位 : ミシェル・ンデゲオチェロ

ミシェル・ンデゲオチェロは、1990年代初頭の作品でソウル・リバイバルを盛り上げたベーシストだ。そうした作品で、彼女はソウルの伝統にポップスやラップやレゲエをミックスさせ、独創的でモダンなサウンドを確立していった。また、時間が空いたときには、ストーンズでもベースを弾いている。

34位 : スティング

多彩なソロ活動を繰り広げる前のスティングは、ザ・ポリスでファンク、パンク、レゲエをミックスさせていた。ソロ活動に入ってからのスティングはベースの演奏から離れがちだが、「Walking On The Moon」の雰囲気に富んだベースラインはいつ聴いてもすばらしい。

33位 : ヴィクター・ウッテン (ベラ・フレック&ザ・フレックトーンズ)

ベラ・フレック&ザ・フレックトーンズのメンバーとして、あるいはソロ・アーティストとして、ヴィクター・ウッテンはスタンリー・クラーク・スタイルのフュージョン・ベースをさらに発展させてきた。彼はジャコ・パストリアスの再来と讃えられることも多く、グラミー賞も受賞している。当然のことながら、彼の演奏はジャム・バンドのファンだけでなく、さまざまな方面から高く評価されている。

32位 : パーシー・ヒース (モダン・ジャズ・カルテット、マイルス・デイヴィス)

モダン・ジャズ・カルテットの創設メンバーであるパーシー・ヒースは、マイルス・デイヴィスやディジー・ガレスピーとも重要な作品を録音している。アコースティック・ジャズ・ベースのエレガントなサウンドを思い浮かべるとき、頭に浮かぶのはおそらく彼の演奏だろう。

31位 : ジェリー・シェフ

ジェリー・シェフは、エルヴィス・プレスリーやジム・モリソンがラスベガスでライヴを行ったときのベーシストだということもできるだろう (彼はTCBバンドの大黒柱であると同時に、ドアーズのアルバム『LA Woman』でもベースで起用されていた) 。とはいえ、非凡なスタジオ・ミュージシャンとしての顔も忘れてはいけない。彼は、ボブ・ディラン、エルヴィス・コステロ、モンキーズなど数多くのレコーディング・セッションに参加している。

30位 : チャック・レイニー

チャック・レイニーはクールなジャズ・ミュージシャンだったが、洗練されたロックのレコーディングでお呼びがかかった場合も十分に仕事をこなすことができた。その結果、それぞれのジャンルで実にたくさんのセッションをこなしている。

たとえばジャズではエディ・ハリス、クインシー・ジョーンズ、ロックではニルス・ロフグレン、デイヴ・メイソン、ソウルではロバータ・フラック、アレサ・フランクリンといった具合だ。スティーリー・ダンのウォルター・ベッカーがギターに転向したのも、彼の存在が大きな理由だった。

29位 : ルイス・ジョンソン (ブラザーズ・ジョンソン)

ルイス・”サンダー・サム”・ジョンソンは、ジャズ風のスムースなR&Bを得意としていた。そのおかげでクインシー・ジョーンズのお気に入りのベーシストとなり、画期的なスラップ (チョッパー) ・ベースをマイケル・ジャクソンの『Off the Wall』や『Thriller』といった大ヒット・アルバムで弾くことになった。また1970年代には、兄ジョージと結成したブラザーズ・ジョンソンでたくさんのヒット曲を出している。

28位 : デヴィッド・フッド (スワンパーズ)

トラフィックやウォーターボーイズのツアーにも参加したデヴィッド・フッドは、有名なマッスル・ショールズのリズム・セクション、スワンパーズの大黒柱だった。レイドバック・ファンクの達人である彼はひとつのジャンルに止まらない柔軟さを持ち合わせており、その独特のグルーヴはありとあらゆるアーティストのレコードで聴ける。その代表例としては、ステイプル・シンガーズの「I’ll Take You There」やクラレンス・カーターの「Snatching It Back」などが挙げられる。

27位 : チャーリー・ヘイデン

進取の気性に富んだジャズ・ベーシストのひとり、チャーリー・ヘイデンは、オーネット・コールマンの画期的なアルバム『The Shape Of Jazz to Come』に参加して以来、アコースティック・ベースの音響的な可能性を広げてきた。またキース・ジャレットやパット・メセニーとも実りの多い活動を繰り広げている。さらにはロックのレコーディングに参加することもあり、たとえばベックのアルバム『Odelay』の最後を飾る「Ramshackle」でも演奏している。

26位 : バーナード・オーダム

ジェームス・ブラウンのバックでベースを弾いたミュージシャンは、誰でもベスト・ベーシスト・リストに入る資格があるはずだ。とはいえバーナード・オーダムは、ファンクの金字塔となったふたつの曲「Papa’s Got A Brand New Bag」と「Cold Sweat」に参加したベーシストであり、史上最高の影響力を誇るベーシストのひとりと呼んでも差し支えないだろう。

25位 : アストン・”ファミリー・マン”・バレット (ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ)

ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズの重要なメンバーのひとりだったアストン・バレットは、レゲエの基礎を形作ったベーシストである。アストンとその弟のカールトン・バレット (ザ・ウェイラーズのドラムス) は、世界で最もタイトなリズム・セクションのひとつとなった。もし「Trenchtown Rock」という曲が存在しなかったら、グルーヴの歴史はもっと貧弱なものになっていただろう。

24位 : レス・クレイプール (プライマス)

ゲディ・リーの流れを受け継ぐレス・クレイプールは、プライマスのヴォーカリスト/ベーシストとしてスラッシュ・メタルやオルタナティヴ・ロックにグルーヴを持ち込むことに成功した。彼の代名詞といえるレインボー・ベースを携えながら、クレイプールは人間業とは思えないほどたくさんのサイド・プロジェクトに関わっている。

その中でも特に有名なものとして、ザ・ポリスのドラマー、スチュワート・コープランドやフィッシュのヴォーカリスト、トレイ・アナスタシオと結成したスーパー・グループ、オイスターヘッドが挙げられる。

23位 : ジャック・キャサディ (ジェファーソン・エアプレイン)

ジャック・キャサディは、ヨーマ・コーコネンと組んだジェファーソン・エアプレインとホット・ツナで40年にわたってすばらしい活動を繰り広げてきた。それだけでも彼の力は十分に証明されているはずだ。それに彼が参加したジミ・ヘンドリクスの「Voodoo Child」を聴けば、「もしヘンドリクスが並みのベーシストではなく腕利きのベーシストと共演していたらどうなっていただろう?」という疑問の答えが見つかるだろう。

22位 : ギーザー・バトラー (ブラック・サバス)

ギーザー・バトラーはロックの歴史に残る偉大なるリフの達人であり、ブラック・サバスで数々の名曲を手掛けたメインのソングライターであり、ヘヴィ・メタル・ベースのお手本を作り上げた創始者でもある。必要最小限の音をもはや明日はないといった姿勢で演奏するのが彼の基本スタイル。他のベーシストが弾むようなグルーヴを生み出すのに対し、ギーザーはベースを鈍器のような楽器に変身させたのだ。

21位 : ジョン・ポール・ジョーンズ (レッド・ツェッペリン)

ジョン・ポール・ジョーンズは、レッド・ツェッペリンのリフ・マスターだ。ジミー・ペイジとロバート・プラントのバックでしっかりと土台を固める役割を果たし、「Black Dog」や「Misty Mountain Hop」 では曲を駆り立てる原動力となった。ツェッペリン解散後に再びコンビを組んだペイジ/プラントはステージ上で良い演奏を繰り広げたが、それでもツェッペリンとは違っていた。その理由はジョーンズの不在にあったはずだ。

20位 : ブーツィ・コリンズ

ブーツィ・コリンズは、あまりに奇抜だったためジェームス・ブラウンのバンドをクビになった。そしてほぼ同じ理由でP-ファンクの中心的なベーシストとなった。彼はファンクの世界における最高のベーシストのひとりである。「Super Bad」がJBの代表的なヒット曲のひとつとなった理由は、ブーツィのベースにあった。

19位 : ドナルド・”ダック”・ダン (ブッカー・T&ジ・MG’s)

ブッカー・T&ジ・MG’sのベーシストであるドナルド・”ダック”・ダンは、今回のリストの中でもっとも地味な人物かもしれない。体は大柄だが、彼の指は弦の上をほとんど動いていないように見える。それは、ニール・ヤングやエリック・クラプトンといった大物ロック・スターのバックで演奏するときも同じだ。しかし彼のベースはいつも曲をしっかりと支えており、テンポが乱れることなど絶対にない。

18位 : ジョージ・ポーター・ジュニア (ミーターズ)

ミーターズの結成メンバーであるジョージ・ポーター・ジュニアは実に多忙なミュージシャンであり、さまざまな関連バンドや有名アーティストのレコーディングに参加している (たとえばデヴィッド・バーンのアルバム『Uh-Oh』など) 。「Cissy Strut」の画期的なグルーヴはほんの始まりに過ぎなかった。ポーター・ジュニアは、ニューオーリンズ風のアプローチをファンクに持ち込んだ偉大なベーシストのひとりである。

17位 : ボブ・バビット

モータウンでベースを弾くという仕事をジェームス・ジェマーソンから引き継いだボブ・バビットは、知名度という点では前任者に及ばないが、今回のリストに選ばれるだけの資格は十分にある。バビットはそれ以前からレコーディングの仕事を始めていたが、彼が真価を発揮したのはモータウンのサイケデリック時代だった。

バビットはジミ・ヘンドリクス的な要素をテンプテーションズの後期のレコードに持ち込んでいる。また、ヘンドリクス自身のレコード『Crash Landing』にも参加することになった (ただし、バビットがベースを録音したのはヘンドリクスが亡くなったあとのことだった) 。

16位 : ジョン・ウェットン (キング・クリムゾン、ロキシー・ミュージック、エイジア)

ジョン・ウェットンは、プログレッシヴ・ロックの世界で最も多芸多才なベーシストかもしれない。『Larks Tongues in Aspic (太陽と戦慄) 』時代のキング・クリムゾンではテクニカルかつハードな演奏を繰り広げることができたし、エイジアではヴォーカル指向のアプローチを採ることもできた。とはいえ、その両方を同時にこなしていたロキシー・ミュージック時代の功績は永遠に語り継がれるべきものだ。そんな彼の演奏がとりわけ目立っていたのが、ロキシーのライヴ・アルバム『Viva!』である。

15位 : ゲディ・リー (ラッシュ)

中期から後期にかけてのラッシュの曲を聴けば、ゲディ・リーがパワー・トリオのハードな原動力となる一方で鬼のように難しいパートを弾きこなしていたことがよくわかる。「YYZ」や「La Villa Strangiato」といったインストゥルメンタル・ナンバーには彼の最高にすばらしいフレーズが含まれている。とはいえ、彼はそうしたベースの演奏と同時に足でキーボードも弾いていた。そんなアクロバティックな妙技を忘れてはいけない。

14位 : レミー (モーターヘッド)

ハード・ロックを代表する偉大なベーシストのひとりであるレミーは、誰よりも挑戦的な態度でベースを弾いていた。その凄まじいトーンは、ベースがサポート楽器であるという概念を覆すものだった。モーターヘッドのレコード (たとえば「Ace Of Spades」のイントロ) でリードギターのように聴こえる楽器は、多くの場合、実はレミーが弾いているベースである。

13位 : チャールズ・ミンガス

チャールズ・ミンガスはジャズの世界の革新者であり、ジャンルを飛び越えた冒険的なベーシストのひとりである。ベーシストなら、誰だってミンガスの「Goodbye Pork Pie Hat」や「Haitian Fight Song」をじっくりと聴き込む必要がある。そういうことをしない人は、自分の楽器の可能性を十分に探求していないはずだ。

12位 : ジャック・ブルース (クリーム)

クリームというバンドのコンセプトは、ジャック・ブルースが即興の達人でなければ成立しなかっただろう。彼は自分が常にリード楽器の演奏者であるかのように考えるベーシストだった。ベース・プレイヤーとしてのすばらしさもさることながら、ブルースはエリック・クラプトンにリード・パートを弾かせたという点でも高く評価されている。

11位 : ビル・ブラック (エルヴィス・プレスリー)

ビル・ブラックは、エルヴィスのオリジナル・トリオのメンバーだった (このトリオは、サン・レーベル在籍時にはドラマーがいなかった) 。そこで彼は、クールなスラップバック・ベースを1950年代ロックンロールに持ち込むことになった。そんな演奏の代表的な例としては「My Baby Left Me」のイントロが挙げられる。その後の彼は自らの名を冠したグループを結成。ロックのベーシストがそうしたグループを率いるのは当時ではほとんど例のないことだった。

10位 : ウィリー・ディクスン

ウィリー・ディクスンはソングライターとしてあまりに有名なため、歴史に残る名ベーシストとしての功績が見過ごされがちになっている。彼はチェス・レーベルのエレクトリック・ブルース・サウンドで必要不可欠な役割を果たした。自らが曲作りを手がけたマディ・ウォーターズの名曲の多くで演奏したほか、チャック・ベリーの有名曲のほとんどでもベースを弾いている。

9位 : ロン・カーター

ロン・カーターは、「ジャズ界で最もたくさんのレコードに参加したベーシスト」という称号を手にしている。その活躍ぶりは、初期CTIレーベルのフュージョン、ベネフィット企画、サウンドトラックなどでも確認できる。

とはいえここまで挙げた業績をすべて無視したとしても、カーターは今回のリストに選ばれる資格が十分にある。なぜなら彼は、マイルス・デイヴィスの「黄金のカルテット」でベースを担当していたからだ。そこでトニー・ウィリアムズと組んだリズム・セクションは、伝説の域に達している。

8位 : ラリー・グラハム (スライ&ザ・ファミリー・ストーン)

ラリー・グラハムは、スライ&ザ・ファミリー・ストーンでファンク・ミュージックの基礎を固めたあと、自らリーダーとしてグラハム・セントラル・ステーションを結成。さらに後年には、プリンスの重要なコラボレーターとなった。とはいえベーシストとしての彼を語るなら、スライの「Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) 」での見事なまでにダーティーなベースラインを忘れてはいけない。あれはまさに、ファンクを象徴する極めつけのベースラインだ。

7位 : ジェームス・ジェマーソン (ファンク・ブラザーズ)

ファンク・ブラザーズの最もファンキーなメンバー、ジェームス・ジェマーソンは無数のモータウンの名曲にグルーヴをもたらしたが、マーヴィン・ゲイの『What’s Going On』が出るまでアルバム・ジャケットに名前がクレジットされることがなかった。「You Can’t Hurry Love」でジェマーソンはひとつの音をひたすら弾き続けるが、単音であれほどの表現ができるベーシストは彼以外に存在しなかった。

6位 : ジョン・エントウィッスル (ザ・フー)

ジョン・エントウィッスルは、まさしく「無口で物静かな奴」の典型だった。とはいえ場面によってはバンドの中で最もやかましい奴になることもあった。ザ・フーの「My Generation」はその典型だ。1960年代のバンドが代表曲のど真ん中に伝説的なベース・ソロを入れた例など他に思い当たるだろうか?

5位 : クリス・スクワイア (イエス)

クリス・スクワイアは、イエスでイマジネーションあふれるメロディアスなベースラインを弾いており、彼がこのバンドのメインの決めフレーズを弾くことも多かった (たとえば「Roundabout」など) 。とはいえ、ここでは彼がワウワウを駆使して弾いた「On The Silent Wings Of Freedom (自由の翼) 」の冒頭のベース・ソロを取り上げたい。これはプログレの歴史に残るすばらしいイントロである。

4位 : スタンリー・クラーク

スタンリー・クラークは、リフとグルーヴのセンスが抜群なベースの名手である。さらには、コード・ストローク奏法などの独特なテクニックの使い手としても知られている。彼はLPの片面を埋め尽くすような長大なソロを録音している (リターン・トゥ・フォーエヴァーの1978年のライヴ・アルバム) 。そうした長いベース・ソロを弾いたのは彼が初めてではないかもしれない。しかしそんなソロをもう一度聴きたいと思わせる演奏に仕上げることができたのは、彼が初めてだっただろう。

3位 : キャロル・ケイ

レッキング・クルーの低音部を支えていたキャロル・ケイは、「Midnight Confessions」「River Deep, Mountain High」、ビーチ・ボーイズの「Good Vibrations」といった曲で脳裏に焼きつくほど印象的なベース・パートを演奏していた。これまで録音に参加した曲は1万曲に上ると推定されている。昔は女性ベーシストと言えばキワモノ視されていたが、そうした扱いは彼女がベースを弾き始めた途端になくなった。

2位 : ポール・マッカートニー

ポール・マッカートニーは、しなやかで叙情的なベースラインの弾き手として有名になったロックの世界では後にも先にも現れない唯一無二のベーシストである。そんなベースが聴ける代表例といえば「Paperback Writer」だろう。史上最高のベーシストのひとりである彼はリード・パートもリズム・パートもこなせたし、しかもそれを途方もなく上手に弾いていた。そうした演奏は、ビートルズのあらゆる活動でトレードマークとなっていた。

1位 : ジャコ・パストリアス

ジャコ・パストリアスはその短い人生の中で、ベースのテクニックや表現方法の可能性を飛躍的に広げることになった。そしてさまざまなアーティストたち (たとえばジョニ・ミッチェル、パット・メセニー、イアン・ハンターなど) から声がかかるたびに、期待をはるかに上回るすばらしいベース演奏で貢献していた。

生前の彼は見過ごされがちな存在だったが、それでもステージでは自分のことを「世界で一番のエレクトリック・ベース・プレイヤー」だと紹介していた。今ではその言葉に異論を唱える者など誰もいないだろう。

Written By Brett Milano

- 史上最高のジャズ・ベーシスト・ランキングTOP50

- 史上最高のジャズ・ギタリストBEST50

- 史上最高のジャズ・ドラマー50人

- 史上最高のドラマー50人

- ロック界のベスト・サイドマン10人:正当に評価されるべきミュージシャン達

- ミュージシャンらによるカスタムメイド楽器ベスト10

- ロック界最高のパワー・トリオ10選(ビデオ付き)

- 史上最高のプロテスト・ソング10曲:不朽の政治的アンセム

- 平和を歌った名曲ベスト25:最も重要なことを思い出させてくれる楽曲たち

- 最高の女性ドラマー・ベスト25:様々なジャンルのミュージシャンたち

- 最高の男性ロック・シンガー・ベスト100:伝説のヴォーカリストたち

- ロック界のベスト・サイドマン10人:正当に評価されるべきミュージシャン達

9 Comments