IN-DEPTH FEATURES

ジャズの無双時代:アメリカが生んだひとつの真のアートの台頭と隆盛

21世紀に入って20年近くが経過した現在、多くの人々の中では、ジャズはメインストリームの周辺的な立場に追いやられた音楽という印象かも知れない。勿論、言うまでもないことだが、“ジャズのゲットー”から這い上がり、メインストリームのシーンへとクロスオーヴァーして、ケタ外れな枚数のレコードを売り上げているミュージシャンたちもいないわけではない――最近で言えばグレゴリー・ポーターやダイアナ・クラールあたり――しかし総体的に見れば、もはやジャズからベストセラー・リストに食い込むのは難しいと言うべきだろう。

だが、かつては確かにジャズがポピュラー・ミュージックとして幅を利かせていた時代があり、世界中のラジオやジュークボックス、ナイトクラブやコンサート・ホールからはいつもジャズが聴こえていたのだ。フラッパーからビートニク全盛時代まで、ジャズは向かうところ敵なしだった。だが、その35年余の音楽界における権勢を終焉に向かわせたのが、ロックン・ロールという名の地殻変動的一大事であり、カルチャーにおいても音楽においてもまさしく津波の如き圧倒的なパワーで他のあらゆる種類の音楽をもたちどころに押し流し、存在感を薄れさせてしまったのである。その威力を悩ましくも笑える腰振り等で体現していたのが、ジャンルの王様として頂点を極めたエルヴィス・プレスリー だった。

[layerslider id=”818“]では、ジャズはいかにして世界制覇を成し遂げたのだろうか? その問いに応えるために、まずは1920年のアメリカへと時間を遡ることにしよう。その2年前に第一次世界大戦が終わり、平和な社会に対する期待と勝利による高揚感が相まって経済が一気に上向きになったことに加え、戦後の楽観的な空気に染まった若い世代が、個人レベルでの大いなる自由を求めるようになっていた。だが、これからはお気楽な快楽主義に根差した生活を送ろうという目論見は、新たな戦いを始めたアメリカ議会によってたちまちのうちに抑え込まれてしまう。それはまるで違う種類の戦争であった。人類の多くが抱える主要な悪癖のひとつを標的にした、道徳的聖戦である。1920年1月16日、犯罪や暴力行為や貧困率を減らし、アメリカ社会の生活水準を上げるという目的の下に、ボルステッド法が成立した。この法律は、アルコールの製造、販売、輸送、消費及び輸入を禁止するいわゆる禁酒法だ。

だが、歴史を見れば分かる通り――そして人間の習性として――禁止されればたちまち前よりもっと欲しくなるというのは当然の流れである。そんなわけで、結果的には禁酒法はその運用期間の13年の間、もっぱら増殖する密造酒造業者と組織的犯罪網による密売行為の触媒となっただけだった。禁酒法が施行されるやいなや、通称スピークイージーと言われる客に酒を出す違法クラブが雨後のタケノコのように後から後から営業を始めた。こうした‘邪悪の巣窟’(清教徒たちはそう呼んだ)では、酒は当たり前のように手に入り、まして金さえあれば、閉店まで飲み続けることも出来たのだ(警察に踏み込まれるまでの話だが)。

無論、エンターテインメントはこうした酒飲み相手の店でも大いに需要があり、この放埓な快楽主義の時代に何より合っていたのが、エキサイティングで新鮮、シーンに出てきたばかりのシンコペーションがかったダンス・ミュージックで、ラグタイムとヨーロッパのマーチング・バンド・ミュージックとの間に生まれた私生児で、元は南部の娼家でアフリカ系アメリカ人たちによって生み出された音楽…そう、ジャズだったのだ。男性も女性も、1920年にようやく選挙権が認められたばかりの都会に暮らすアメリカ人の若者たちが、自分たちの個人としての自由を表現し、その解放感を自分なりの感覚で誇示したいと考えた時、彼らに率先して選ばれたのがジャズという音楽だったのである。あの時代、ジャズは革命のサウンドトラックだったのだ――あるいは、ごく控えめに言っても、祝祭そのものだったのである。

ジャズの台頭がアメリカ政府の禁酒法導入決定と切っても切れない関係であったことに加え、その隆盛を支えたのは、音楽そのものを世の中に広める上で絶大なる影響を及ぼすことになる、ある重要な技術的発展であるグラモフォン(蓄音式)レコードの登場だ。録音された音源というのは1877年頃から既に出回ってはいたのだが、フォノグラフ(レコード)・プレイヤーが本格的に普及し始めたのは1918年、再生可能なレコード盤製造の特許期間が終了し、どこの会社でもレコードを生産することが可能になってからのことだった。

だが、たとえ蓄音式レコードが発明されなかったとしても、20年代において紛れもなく最も重要なジャズ・マン、ルイ・アームストロングは恐らく何らかの方法で、後世にも知られる存在となっていたに違いない。ニューオリンズ近郊の貧しく荒廃した地域に生まれ、つつましく育ったルイ・アームストロングは、やがて世界で最も影響力のあり、明らかに最も偉大なトランペット奏者にまで昇りつめた。そして勿論、その黄金のトランペット・サウンドに加えて、彼は一度聴いたら誰もがそれと分かる、独特のクセのある歌声の持ち主だった。

ルイ・アームストロングが最初にレコーディングをしたのはキング・オリヴァー・クレオール・ジャズ・バンドで、1923年のことだったが、間もなく彼は独立してホット・ファイヴやホット・セヴンといったグループで世の中を大いに沸かせた。彼の当時最大のヒット曲は 「West End Blues」や「Potato Head Blues」だった。ルイ・アームストロングの人気は30年代に入っても衰えの兆しを見せることなく、1971年に亡くなるまでレコーディングとツアー活動をずっと続けていた。

キング・オリヴァーのバンドを離れた後、ソロとして活動を始める前の一時期、ルイ・アームストロングはニューヨークでフレッチャー・ヘンダーソンのバンドに合流した。元は化学者として研究所で働いていたが、音楽の方が実入りがいいことを知って転身を遂げたフレッチャー・ヘンダーソンはブルース・シンガーの伴奏を務めるピアニストから、やがて自身のジャズ・バンドを結成して20年代半ばにはビッグアップルでも屈指のホットな存在となっていた。フレッチャー・ヘンダーソンがこの時期出した中で最も人気を博したレコードは、快活な「King Porter Stomp」だったが、作曲家のジェリー・ロール・モートンによれば、この曲は20年も前に書きあげられていたのだそうだ。ジェリー・ロール・モートンはまた、1926年にリリースされたポピュラー・ナンバー「Black Bottom Stomp」の作家でもあり、曲と同名のダンスも大流行となった。

ルイ・アームストロング同様、デューク・エリントンも20年代に登場し、亡くなるまで長年その人気が衰えることのなかったミュージシャンである。都会的で垢抜けた、品の良いデューク・エリントンの音楽は、彼のパーソナリティをそのまま映し出すものだった。彼の名声は1927年、彼の率いるオーケストラがハーレムの有名なナイトスポット、コットン・クラブのハウス・バンドになったのを契機に一気に広まった。

だが、ジャズは決してアフリカ系アメリカ人たちだけの専売特許ではなかった。ビックス・バイダーベックやポール・ホワイトマンらをはじめとする白人ミュージシャンやバンド・リーダーたちも、早々にこの音楽をモノにし、それぞれ自分たちのスタイルを築いていった。その結果として彼らはアメリカ国内だけで多くのレコードを売り上げ、更なるジャズ人気の高まりに貢献したのである。

ハリウッド映画もまた、ジャズ人気の定着に力を貸し、アメリカにおけるそのカルチャー的な存在感を強固なものにする一助となった(奇遇にも、史上初の‘有声映画’は1927年のアル・ジョルスン主演による『ジャズ・シンガー』だ)。だが1929年10月29日、世界を激変させる事態の勃発が一気にジャズの時代の幕を引き下ろし、20年代の定義だったノンストップのパーティーを終わらせる。支払いを清算しなければいけないのに、金庫の中の金が足りなくなったのだ。結果として、アメリカ金融市場における株取引価格の史上稀にみる壊滅的な大暴落により“ブラック・チューズデイ”に起こったウォール・ストリートの破綻は、大恐慌と呼ばれる時代の引き金となったのだった。

それからの10年間、アメリカは深い不況のスパイラルへと真っ逆さまに堕ちてゆき、国内は経済的にも精神的にも荒廃の一途を辿った。だが、当時や幻の如く瞬間蒸発してしまった古き良き時代を連想させるものであったにも拘わらず、ジャズという音楽が廃れることはなかった。好景気に支えられた華々しいジャズの時代は公式には終わりを告げたにも拘わらず、30年代に入ってからもこの音楽の人気は高まるばかりで、それは恐らくそのアップビートなリズムが、現実世界の厳しい経済状態から一時的であれ目を逸らさせてくれたからなのだろう。実のところ、ジャズは以前にも増してビッグに大胆にもなっていったが、空前の不景気は各レコード会社にも大きな影響を及ぼし、皆そのために契約アーティストや制作予算を縮小せざるを得なかった。そんな状況でも、以前より大編成のアンサンブルで演奏される推進力の強いスウィング・リズムに主導され、ジャズはますます派手で奔放な音楽になっていった。もう一つの主流ジャンルであったブルーズを打ち負かす、これぞ輝かしき極彩色のジャズの力である。

大恐慌は10年続いたが、この頃に生まれたジャズ・ミュージックの大半はアップビートで、ターゲットはもっぱら頭よりも脚の方だった。ビッグ・バンドのコンセプトはジャズの世界では特に目新しいものではなかった。既に20年代には既にアフリカ系アメリカ人(デューク・エリントン、フレッチャー・ヘンダーソンにジミー・ランスフォード)と白人ミュージシャン(ジーン・ゴールドケットとアイシャム・ジョーンズ)に率いられた大編成のアンサンブルがお目見えしていたのである。だが、ビッグ・バンドのサウンドが本格的に花開いたのは紛れもなく30年代のことだった。

一部の人々にとって、スウィング人気が本格的に爆発したのは1935年8月の水曜日の夜だった。それはその夜、当時まだ殆ど無名の存在だったベニー・グッドマンというクラリネット奏者が、彼のバンドを率いてロサンゼルスのパロマー・ボールルームに出演し、シンコペーションの利いたホットなアレンジで観客を熱狂させたからである。ラジオという新しいマーケティング・ツールの助けも得て、ベニー・グッドマンはぐんぐんレコードの売り上げを伸ばし、間もなくキング・オブ・スウィングの称号をモノにした。実のところ、彼はビッグ・バンド・スウィングの生みの親というわけではないのだが、アメリカ国内におけるスウィング・フィーヴァーの導火線に火を点けたことは間違いない。

スウィング・ブームの爆発を先取りしていたバンド・リーダーのひとりが、20年代に自らのバンドでレコーディング・キャリアをスタートさせたカンザス・シティのピアニスト、ベニー・モートンである。20年代の終わり、ベニー・モートンはビル・ベイシーと言う名の若きピアニストをスカウトし、辞めることを申し出たチューバ奏者の代わりにベーシストを引き入れた。この一見すると何でもないような変化が、彼のバンド・サウンドの変革に大きな効果を挙げたのである。更により広義において重要だったのは、彼らがラグタイムや初期のジャズ・ミュージックの定義であった快活でシーソー的な2/4拍子の“ストンプ”調に替えて、よりスムースで洗練されたエレガントな曲調を導入したことで、それはあっと言う間に広まった。実のところ、30年代の間にビル・ベイシー(現在ではカウント・ベイシーという名の方がお馴染み)が追求し、磨きをかけていたのは、そのサウンドのごく初期のヴァージョンに過ぎなかったが、1937年には、推進力のあるスウィング・ビートと滑らかなブラスの掛け合いから成るカウント・ベイシーのサウンド・スタイルが完成をみていた。彼のこの時期における最もよく知られたレコーディングは、「One O’Clock Jump」や「Jumpin’ At The Woodside」といったところだ。

オリジナル・ジャズの貴族階級に属するデューク・エリントンは、20年代に既に大物だったが、その後の時代には更にビッグな存在になっていった。彼のバンドも増員され、サックス奏者のレスター・ヤングやジョニー・ホッジスら、当代きってのソロイストたちをフィーチャーした、精巧に作り上げられた楽曲のためのツールという役割を担うまでに進化していた。

スウィング全盛時代でこの他に重要な黒人バンド・リーダーと言えば、ジミー・ランスフォード、彼の優秀なバンドは一貫して高い評価を受けていた;1931年の「Minnie The Moocher」が代表曲のキャブ・キャロウェイは、特徴的なスキャット・スタイルを武器にしたカリスマ的ヴォーカリストだ。そして凄腕ピアニストのアール・ハインズは、華麗なスタイルでナット・キング・コールに絶大なる影響を与えた。またドラマーのチック・ウェブのバンドも、彼が後にきら星の如きキャリアを紡いでゆくことになるエラ・フィッツジェラルドを見出した人物であるという点において特筆すべき存在である。

だが、30年代のアメリカにおいて、ジャズを一般大衆に認知させ、このアフリカ系アメリカ人たちが起源の音楽を偏在化させる助けとなったのは、皮肉にも全員が白人のビッグ・バンドだった。

我々は既にベニー・グッドマンについて言及したが、人気のビッグ・バンドを率いていた才能溢れるユダヤ人クラリネット奏者は彼だけではない。1938年にアメリカで空前の大ヒットとなった、コール・ポーターの不朽の名曲「Begin The Beguine」の決定版的ヴァージョンをはじめ、数々のヒット曲を出したアーティ・ショウもいる。

いま一人、スウィングしていたクラリネット・プレイヤーと言えば、30年代にトロンボーン奏者である弟のトミーと共にドーシー・ブラザーズ・オーケストラを率いたジミー・ドーシーだ。彼らは「Tomorrow’s Another Day」他、数多くのヒット曲を出していたが、兄弟はやがて仲違いして袂を分かち、1935年以降それぞれのバンドで活動し成功を収めている。トミー・ドーシーはタレント・スカウトとしても名うての目利きで、大勢の若いミュージシャンたちにチャンスを与えた。彼に目を掛けられた代表格と言えばフランク・シナトラ(後に別の高名なバンド・リーダー、ハリー・ジェイムスに引き抜かれる)とドラマーのバディ・リッチだろう。

ジミー・ドーシー同様、スウィングの達人グレン・ミラーもトロンボーン奏者で、30年代初期にドーシー・ブラザーズ・バンドに加入すると、彼はたちまちのうちに御用達アレンジャーとしての評価を固めた。グレン・ミラーは1937年に自らのバンドで活動を始めるが、商業的な意味で重要なインパクトを与えることになったのは、彼が2本のリード楽器を低音部からサポートする形で3本のサックスが近いハーモニーをプレイするという独特のサウンド・スタイルを完成させてからのことである。これは必勝のコンビネーションとなり、40年代が到来する頃には、グレン・ミラーは「Tuxedo Junction」 や 「Chattanooga Choo-Choo」といった数々のヒット曲と共に、ジャズ界を代表するお馴染みの名前となった。

ジャズ・ミュージックは大恐慌の暗黒の日々の中で、人々を鼓舞し、士気を高めるよすがとなった。大恐慌は公式には1939年に終焉を迎え、青々とした経済再生の芽があちこちに顔を覗かせるようになった。だが、それからすぐに、ジャズはまた別の新たなそしてもっと深刻な問題のサウンドトラックと化してゆく――第二次世界大戦だ。

戦火が激化してゆくさなか、ジャズのレコード、とりわけビッグ・バンドは全米ポップ・チャートの主役となった。何しろ、1940年から45年前の全米チャートのトップは殆どがビッグ・バンドで占められており、その顔ぶれはジミー・ドーシー(9曲のNo.1ヒットを記録)、彼の弟トミー・ドーシー(4曲)、グレン・ミラー(9曲)、アーティ・ショウ(2曲)、ハリー・ジェイムス(8曲)、そしてウディ・ハーマン(1曲)という具合である。伝染性のダンスのリズムとセンチメンタルなバラードの絶妙なブレンドにより、ジャズ・ミュージックは人々の士気を大いに鼓舞した。またアメリカ軍が自前のUSOビッグ・バンドを抱えて部隊の慰問を展開したことも、更にジャズ人気を支えることになった。

だが、表面上はビッグ・バンド人気花盛りのように見えても、戦時下の経済状況の現実を鑑みれば、大所帯のアンサンブルがもてはやされる時代が続くはずがないのは自明の理だった。移動にかかる諸経費の増大で、ビッグ・バンドはツアーに出るのにも単なる維持費の上でも金がかかり過ぎる存在になっていたのである。更に事態を悪化させたのは1942年、全米ミュージシャン協会というパワフルな組合が、著作権印税のレートをめぐってレコード会社を相手にストライキを開始し、それが1944年まで続いたことだった。組合に所属するミュージシャンたちはひとり残らず、いかなる商業的なセッションでレコーディングすることも禁じられ、ラジオで演奏することも止められた。恐らくはこの一件が、ビッグ・バンドにとっては息の根を止められるトドメとなったのだろう。もっとも一部には、例えばデューク・エリントンやカウント・ベイシーのように、そんな状況もモノともせずに堂々と活動を続けられた者たちもいた、そして彼らはその後も長年にわたり繁栄を続けた(カウント・ベイシーの場合、リーダー亡き後でさえも ずっと続いている)。

全米チャート上でも、大戦中の最後の2年間にはポップ・ヴォーカリストたちの台頭と隆盛につれて、ビッグ・バンドの影響力の衰えが如実に反映されている。ビッグ・バンド全盛時代、シンガーたちは通常サウンドのお飾りに過ぎず、ほんの数曲でフィーチュア・スポットを与えられる程度だったが、いまや彼らは自力で売り出せるようになっていた。ビング・クロスビー もフランク・シナトラも、元々はビッグ・バンドのシンガーとしてフィーチャーされて名を挙げ(ビング・クロスビーは30年代にポール・ホワイトマンの元で。フランク・シナトラは30年代末から40年代初期にかけて、ハリー・ジェイムスからトミー・ドーシーへと渡り歩いた)彼らはマイクロフォンの発明の恩恵を大いに蒙ったシンガーたちで、“クルーニング”と呼ばれる甘く優しい、親密な会話スタイルの唱法を得意としていた。

1943年以降は男性クルーナーたちが急激に増殖するようになり、その女性版(ダイナ・ショア、ペギー・リー、ドリス・デイ)も同様にブレイクした。また、ミルス・ブラザーズやインク・スポッツといったヴォーカル・グループも大衆の支持を得て、チャートを彩るようになっていった。

こうした状況と並行して、インストゥルメンタル・ジャズの世界では革命が進行しつつあった。現場の人々はそれをビバップと呼び、それ自体は少人数のグループで演奏されるジャズという、ビッグ・バンド全盛期終焉後に流行り始めたスタイルだったが、皮肉なことに、ビバップが育まれたのはクルーナーのビリー・エクスタイン率いる大編成のアンサンブルだった。彼は自分のバンドに数人の先進的な考えを持ったミュージシャンたち、特にサックス奏者のチャーリー・パーカーとトランペッターのディジー・ガレスピーを雇い入れ、その彼らがやがて高等なハーモニーに重ねて強烈なスピードで即興演奏を行うという、新しい複雑なジャズ言語を開発し始めたのである。

ジャズにかつての機能的なダンス・ミュージックという役割ではなく、知的なアート・ミュージックという解釈が出始めたのはここからだ。ビバップはその大胆で斬新な符牒に耳慣れしていない人々にはあまりに過激でアヴァンギャルドに感じられたが、その影響力は40年代から50年代に入ってもいや増すばかりだった。

チャーリー・パーカーとディジー・ガレスピーの下で修業時代を送ったマイルス・デイヴィスという名のひとりの若きトランペッターが、ビバップの魔力に囚われ、自らのレコードを作り始めた。やがて彼は、後にモダン・ジャズと呼ばれる音楽スタイルの確立に絶大なる影響力を持つことになる。また同じ時期、セロニアス・モンクという何とも風変わりな名前のピアニスト兼作曲家が、ジャズ・ミュージックの真のオリジナルのひとりとして名乗りを挙げた。彼の最初のレコードにおける尖ったメロディと不協和のコードは、まさにユニークなサウンドとスタイルの反映だ。

1948年のLPレコードの出現によって、ジャズ・ミュージシャンたちは延々続くインプロヴィゼーションのパッセージをフィーチャーしたより長尺かつより野心的な楽曲を演奏することが可能になりビハップの進化は更に加速した。メジャー・レーベル各社はこの新しい音楽に懐疑的だったが、1939年設立のブルーノートや、後にはプレスティッジ、リヴァーサイド、ヴァーヴといったジャズ愛好家たちが経営する小規模な独立系のレーベルが次々に現れてビバップの福音を広め、素晴らしいカタログを築き上げていった。

アルバムの時代に勢いを増したビバップではあったが、その先鋭的な実験性は必ずしも万人向きではなかった。そのムーヴメントが花開いたのはマンハッタンの52丁目などのあくまでニューヨークのジャズ・アンダーグラウンドで、メインストリームのレコード購買層のレーダーには引っかかってなかったのである。だが、それより多少冒険的要素が控えめで知的なジャズ・ミュージックは、まだまだヒットパレードで人気を博していた。ピアニストからシンガーに転向したナット・キング・コールは彼のトリオで実績を積み、1947年には全米ポップ・チャートで「I Love You For Sentimental Reasons」を首位に送り込んでいる。この曲に代わってNo.1の座についたのはカウント・ベイシーの 「Open The Door, Richard」だったが、甘い声のクルーナーたちが次第に勢力を増す中、40年代のハードコア・ジャズのヒット曲は実質的にこれが最後となった。

50年代に入っても、アメリカのジャズ・シーンはまだ活況を呈していた。ルイ・アームストロング、デューク・エリントンにカウント・ベイシーといったベテラン勢は相変わらず第一線で活躍し、熱狂的なファンを相手に夥しい数のレコードとコンサート・チケットを売っていたが、ジャズ・ミュージックの進むべき進路を牛耳っていたのはビバップだった。その音楽の魔力に囚われた数多くの若く才能豊かなミュージシャンが、ディジー・ガレスピーやチャーリー・パーカーのように自分の楽器を縦横無尽に吹き鳴らしたいという野望を胸に、次々と参入してきた。

だが、ビバップがまだ巷のホットな流行である間に、ビバップでは自らのクリエイティヴィティにおいてやるべきことはやり尽くしたと感じていたマイルス・デイヴィスは、新たにクール・ジャズのコンセプトを打ち出す。これはビバップを多少マイルドにしたスタイルで、キャピトルから出た数枚のシングル曲が、後にすべて集められ、シーンの流れを一変させた1957年のアルバム『Birth Of The Cool(邦題:クールの誕生)』としてリリースされることになった。この画期的なアルバムは、50年代に大流行した西海岸の“クール・スクール”ムーヴメントの金字塔となり、その代表格のプレイヤーには、スタン・ケントン、ジェリー・マリガン、デイヴ・ブルーベックといった白人ミュージシャンたちも含まれていた。

カリフォルニアがクール・ジャズの首都として栄える一方、ニューヨークはハード・バップの鋳造工場と化していた。ハード・バップはウエスト・コースト・サウンドに比べて遥かに熱く激しく、ブルーズやゴスペルからの影響を引いているビバップの派生形である。ハード・バップの設計者の筆頭は、1954年にジャズ・メッセンジャーズを結成したピアニストのホレス・シルヴァーとドラマーのアート・ブレイキーだ。ホレス・シルヴァーがソロとしてのキャリアを求めてバンドを離れると、アート・ブレイキーはグループのリーダーを引き継ぎ、ホーンをめいっぱいフィーチャーした活気溢れるサウンドに、雷鳴の如く響き渡るポリリズミックなドラミングでパワーを注入し、やがてそのスタイルが、50年代において明らかな主軸となり、人気を博したジャズ・ミュージックのフォーマットたるハード・バップの本質を定義することになった。

50年代の前半、全米チャートではクルーナー(甘く低くおちついて歌うボーカリスト)たちが幅を利かせていたが、その一部、中でもナット・キング・コール、トニー・ベネット、フランク・シナトラらはジャズのルーツやセンスを持った歌手たちだった。そして勿論、この頃のシーンにはビリー・ホリデイ、エラ・フィッツジェラルド、カーメン・マクレエ、アニタ・オデイ、ヘレン・メリルにジューン・クリスティ等々、実に大勢の女性ジャズ・シンガーたちが続々と登場していた(多くはビッグ・バンド全盛期からの生き残りだ)。

1953年を境に、フランク・シナトラは驚くべき変身を遂げる。40年代には行に流されやすい思春期の若い女の子たちのアイドルだった彼は、50年代になると自らイメージ刷新に乗り出し、キャピトル・レコード所属のより洗練されたポップ・ジャズを歌う大人の表現者として、ネルソン・リドルやビリー・メイらの上品なアレンジメントを施した曲にその声を縁取らせた。

フランク・シナトラのレパートリーに選んだのは、その作品が『The Great American Songbook』として讃えられている卓越した作曲家たち、片端から名前を挙げるとすれば、ガーシュウィン兄弟、コール・ポーター、アーヴィング・バーリン、ロジャース&ハート、そしてハロルド・アーレンらによって書かれた精巧に作り込まれた佳曲ばかりだった。後に“スタンダード”と呼ばれることになる、この潤沢なマテリアルは、同時に多くのビバップ・ミュージシャンたちによっても取り上げられ、インプロヴィゼーションの格好の媒介物として利用された。

スタンダードの解釈において、とりわけバラード・ナンバーに関して、マイルス・デイヴィスを凌ぐ名手は存在しない。彼の繊細なトーンには、一度聴いたらいつまでも耳について離れない美しさが宿っている。マイルス・デイヴィスのキャリアにおける大ブレイクのきっかけは、1955年のニューポート・ジャズ・フェスティヴァルに出演し、観客を魅了するパフォーマンスでコロムビア・レコードとの契約を獲得したことだった。コロムビアでマイルス・デイヴィスは、サキソフォニストのジョン・コルトレーンをラインナップに加えたクインテットでモダン・ジャズを一気に前進させる。ジョン・コルトレーン自身もまた、革新者であり開拓者であり、50年代から60年代へと時代が進むにつれ、ジャズの世界でマイルス・デイヴィスと同等の絶大な影響力を持つようになった。

だが、マイルス・デイヴィスとジョン・コルトレーンがジャズ・ミュージックを新たな方向性に導こうとしていた矢先、音楽界にまたもや天変地異並みの一大事が起こり、それをきっかけに、ジャズは一気に音楽界における序列を下げ、世界で最もポピュラーで主要な音楽ジャンルとして君臨した長きにわたる治世を終えることになるのである。その一大事とはロックンロールという現象だった。1955年にそれが姿を現わした当初は、ティーンエイジャーたちが騒いでいるだけの単なる一過性の流行りモノだと誹謗されていたが、時が経ってもロックンロールはその勢いや魅力を失わず、それどころか世の中の大多数に認知される音楽として、ジャズを葬り去る兆しを見せ始めたのである。

ジャズの方も戦わずしてその座を明け渡したわけではなかった。皮肉なことに、歴代で最もセールスをあげたジャズ・アルバムであるマイルス・デイヴィスの『Kind Of Blue』がリリースされたのは、ロックンロールの人気が最初に盛り上がった時期に重なっているのだ。それは1959年のことであり、この年は他にも、デイヴ・ブルーベックの『Time Out』やオーネット・コールマンの『The Shape Of Jazz To Come』等、現在でもジャズの傑作として高い評価を得ている作品が数多く輩出されている。

少なくともクリエイティヴな面で言えば、当時のジャズ・ミュージックは健全な状態だったと言えるが、その観客やリスナーの規模はたちまちのうちに縮小していった。60年代に入ると、ザ・ビートルズやブリティッシュ・インヴェイジョンの登場、それに続いて出現してきた膨大な数のポップ・グループと彼らを支持する絶叫型のファンたちの勢いに圧され、ジャズは更に支持基盤を削られていく。メインストリーム・ジャズの人気が更に落ち込むきっかけとなったのは、オーソドックスなメロディやハーモニー、曲構成を嫌う前衛ジャズの台頭だった。フリー・ジャズ、あるいはニュー・シングと名付けられたスタイルの首謀者は、オーネット・コールマン、セシル・テイラー、ジョン・コルトレーンにアルバート・アイラーらで、彼らの音楽はジャズ・コミュニティに分断と議論を生んだ。

これだけでも十分なところへジャズに更に深手を負わせたのが、60年代後期に登場したジミ・ヘンドリックス、ザ・ドアーズ、ジェファーソン・エアプレインといったどぎつくケバケバしいサイケデリック・ロックの旗手たちである。ジャズ・クラブは次々と閉鎖に追い込まれ、かつてはモダンさの象徴であったビバップは、いまや完全に過去の遺物となった。

この状況で、ジャズ・ミュージシャンに何ができただろうか? 一部の者たちは、アンプにプラグインし、時代思想を享受するところに活路を見出した。常に変化し続けることを好むマイルス・デイヴィスが、1970年の革命的なジャズ・ロック宣言『Bitches Brew』でやり遂げたのはまさにそれだった。この作品を契機に大勢のジャズ・ミュージシャンが彼に追随し、そこからフュージョンが生まれ、更にマハヴィシュヌ・オーケストラ、ウェザー・リポート、リターン・トゥ・フォーエヴァーといった後世に影響力を誇るバンドが生まれた。フュージョンはジャズのリバイバルに貢献し、一時は驚異的な人気を集めたが、70年代末には完全にその勢いを失ってしまった。

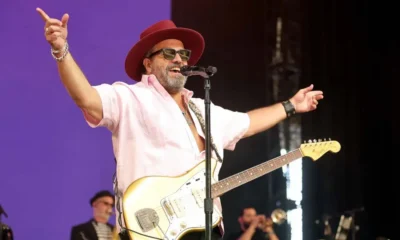

それ以降、ジャズ・ミュージック、特にインストゥルメンタルの派生形はほぼ少数派、好事家の興味の対象の範疇に留まったままだ。時折人気復活の兆しは散見されるものの、永く失われたままの王位の回復を見込ませる材料は見当たらない。だがカリスマ的なシンガー、グレゴリー・ポーターの台頭で、ここ最近のジャズはメインストリームでの健康的なチャート・アクションを取り戻しつつある。グラミー賞を受賞したキーボーディスト、ロバート・グラスパーもまた、ジャズとR&Bを結びつけるという独特のスタイルにより、メインストリームで大いなる存在感を示しているところだ。そして、2015年に鮮烈な登場の仕方で世界中の話題をさらったサックス奏者のカマシ・ワシントンも、スピリチュアル・ジャズやより難解なジャズのスタイルに対する興味を再びかきたてている。

ジャズ・ミュージックはもはや世界を統べる音楽ではないが、それでもやはり大きな影響力を持った音楽であり、ロバート・グラスパー、アンブローズ・アキンムシーレ、カマシ・ワシントンといった若き獅子たちは、80年代や90年代に数多くのヒップホップ・アーティストたちがジャズのレコードをサンプリングしていたように、ジャズに新しく若い世代のオーディエンスを取り戻すことでジャズ多大な貢献を果たしているのである。これはジャズの未来のためにもとても良い予兆だ。

未来と言えばこの先はどうなるかという話だが、さて、どうだろう? もしかしたらいつか、ジャズが再び隆盛となり、王位を取り戻すといったそんな日が来るかも知れない。

Written By Charles Waring

♪ プレイリスト『Jazz Giants』