IN-DEPTH FEATURES

アルバム・アートワークの歴史:ジャズからロック、プログレを彩るデザイナーとアーティスト達

かつてトニー・ベネットは、50年代の珠玉のアルバム・カヴァーを評し、その昔レコードを買った時には「まるで自分だけの芸術作品を家に持って帰るような気持ちになったもんだ」と回想していた。確かに、レコードのアイデンティティにおいて、アートワークは時にサウンドと同程度の役割を担うことがある。20世紀以降、古いアルバム・カヴァーを繰り返し眺めては悦に入る何億という音楽ファンが存在してきたのは紛れもない事実だ。

“アルバム”という呼び名は第一次大戦前の発祥で、当時は78回転のセラック盤レコードを入れるための、くすんだ色をした厚紙の表と背の部分にタイトルだけがエンボス加工で施された、文字通りのアルバム(本型ケース)を指していた。時にレコードは写真のアルバムのように、革製の見開きケースの中に収めされていたのである。

最初の変化の兆しは1930年代に訪れた。パイオニア的なデザイナー、アレックス・スタインワイス(ポール・ローブソンのような歌手やベートーベンのクラシックのレコード等を手掛けていた)によるイラストを施したカヴァーが、売上向上に大いに貢献したのだ。だが、33⅓回転のロング・プレイング(LP)・レコードの登場がその全てを一変させた。78回転盤に使われていた分厚いザラ紙はLP盤のデリケートな音溝に悪影響を及ぼすということで、レコード会社各社がこぞって厚紙を二つ折りにしたスリーヴ(ジャケット)・フォーマットを採用し始めたのだ。このフォーマットはアーティストたちにとって格好の実験の場となり、やがてはザ・ローリング・ストーンズの『Sticky Fingers』のような、保守全盛の時代であれば想像もつかなかったデザインを生み出すことになったのである。(*ジャケットに本物のジッパーが付いている)

アメリカにおいて、最初に多くの人々の注目を集めた金字塔的アートワークは、キャピトル・レコードのデザインによるナット・キング・コールのアルバム『The King Cole Trio』だった――金色の王冠の下に、ダブルベースとギター、ピアノの鍵盤が配された鮮烈な抽象画である。この中に収められた4枚の78回転レコード自体も、1945年3月24日にビルボード誌のベスト・セリング・ポピュラー・レコード・アルバム・ チャート(訳注:現在で言うところのポップ・チャート)の 第1位に輝き、ひとつの歴史を作った作品だ。『The King Cole Trio』はこの年の大部分をベストセラー・リストで過ごし、ここから多くのシングル曲がNo.1を獲得した。

以後はただ前進あるのみだった。ナット・キング・コールが示唆してみせたのは、カヴァー・デザインがカルチャーに絶大な影響力をもたらし得るという事実である。TVが王位に就くより以前のラジオ黄金時代、それは何百万という人々が一辺に同じものを手にすることのできる数少ないメディアのひとつだったのだ。もっと言えば、デザイナーたちにそれぞれのクリエイティヴィティやオリジナリティを世界に向けて発信する手段を与えることにより、音楽小売産業は地球規模の影響力を持つことになった。今ではその名を知らない者のないアンディ・ウォーホル、ロジャー・ディーン、そしてバート・ゴールドブラットといったアーティストたちは、いずれもその輝かしいキャリアをアルバム・カヴァーのデザインから一気に加速していったのである。

画家のトーマス・B・アレンや衣装デザイナーだったドンフェルド(本名ドナルド・リー・フェルド)ら才能ある人々を次々に起用したキャピトル・レコードは、アルバム・アートの分野に誇り高き歴史を刻んでいる。ドンフェルドは大学卒業後にいきなり同レーベルでのデザイナー兼アート・ディレクターとして採用された。アーロン・コープランドのアルバム『Billy The Kid』のデザインを手掛けたのは他ならぬドンフェルドで、彼はその後有名なワンダー・ウーマンの衣装もデザインしている。

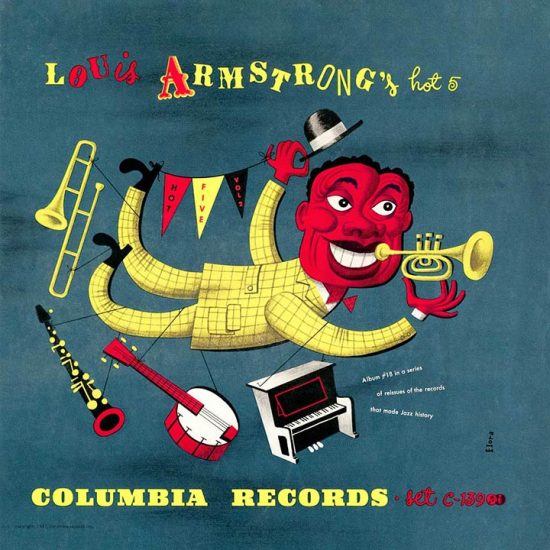

史上最も素晴らしいカヴァー・アートワークの多くは、第二次大戦後のジャズ/ビバップ全盛期に生まれたものだ。シカゴ・アート・アカデミーで腕を磨いたジム・フローラは、広告業界で働いた後、50年代にRCAビクターのアート部門に転身した。「僕が採用されたのはジャズマンだったからだよ」彼は言う。ジム・フローラがアレックス・スタインワイスに敬意を表するのはその才能と、「彼こそがレコード・ジャケットを発明したんだよ……僕らは古いスリーヴを“墓石(the tombstone)”って呼んで、一刻も早く市場から駆逐しようと努めたんだ」。

ジム・フローラの個性的な絵のスタイルは、カリカチュアとシュールレアリスムの軽妙なブレンドで、ピカソを思わせる目や、肉体的特徴を誇張したキャラクターたちをユーモラスに並べて見せた。とりわけ名高いポートレイトは、ルイ・アームストロングとショーティ・ロジャースのものである。アルバム『Bix + Tram And Kid Ory And His Creole Jazz Band』のカヴァーをはじめ、毎月傑作を出し続けたジム・フローラは、その独特の色使いのセンスで、ベニー・グッドマンやチャーリー・ヴェントゥーラ、ジーン・クルーパらをベッドカバーの柄のように仕立てた。

自身ジャズ・ファンであったジム・フローラは、ミュージシャンたちと近しく仕事をすることが大好きだった。デューク・エリントンをスケッチするためにレコーディング・セッションに赴いた時のことを、彼はこう振り返る「デュークはいつも気さくで、素晴らしい好人物なんだ。向こうから私の手元を覗きにやって来て、『ああ、その横顔はあんまり良くないな。ほら、正面の顔を見せてやろう』なんて言うんだよ」。数々の色彩豊かな作品について訊ねられると、ジム・フローラは決まってこう答えるだけだった「私はただ、心躍るような作品を作りたいと思っていただけなんだ」。

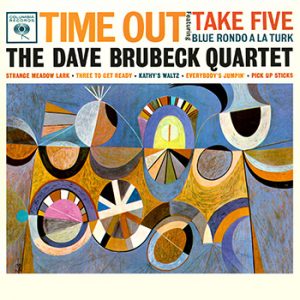

この時代、アートとジャズとは切っても切れない密接な関係にあり、冒頭のトニー・ベネットのコメントにもある通り、デザイナーや一般購買層だけでなくミュージシャンたち自身にとっても大いなる楽しみの対象になっていた。レコードとはささやかな文化的手工芸品だったのだ。ハワイ生まれのグラフィック・デザイナー、S.ニール・フジタは、1954年から1960年にコロンビア・レコードに所属し、チャールズ・ミンガス、アート・ブレイキー、マイルス・デイヴィスといった錚々たるミュージシャンたちのカヴァー・デザインを手掛けた。彼は、例えばデイヴ・ブルーベックのアルバム『Time Out』のクールなデザインでピカソやパウル・クレーからの影響を示しているように、自分の絵画のスタイルを含むモダン・アートを均質化して見せた。

こうした時代の流れに貢献したのはデザイナーだけではない、フォトグラファーたちもまた、このプロセスにおいては重要な役割を果たしていた。最もよく知られたインパルス・レコードのカヴァーの大半は、アート・ディレクターのロバート・フリンがデザインを手掛け、ピート・ターナー(ヴァーヴ・レコードの秀逸なカヴァー・アートを数多く撮影し、またカラー写真のパイオニアでもある)、テッド・ラッセル、そしてジョー・アルパー(後にボブ・ディランの代名詞的な写真を撮った)ら、ごく少人数のフォトグラファー・グループによって撮影されたものである。

とりわけ有名なフォトグラファーと言えば、ルイ・アームストロングやカウント・ベイシー、ジョン・コルトレーン、マイルス・デイヴィスの素晴らしい肖像をはじめ、2,000点以上のアルバムのカヴァー・ショットを撮ったチャールズ・スチュワートだろう。彼がレコード業界に足を踏み入れたのは学生時代の友人のハーマン・レナードの口利きで、以後はこの世界一筋だった。ハーマン・レナード自身も史上最も称賛を集めたジャズ・フォトグラファーのひとりであり、クインシー・ジョーンズをして「ジャズと言えば、皆がまず連想する画像は大抵ハーマンの作品だった」とコメントせしめたほどだ。

時には単なる大胆なタイポグラフィ(活字書体)使い、例えばリード・マイルスが手掛けたジャッキー・マクリーンの『It’s Time』のデザイン、が派手ではなくても人々の視線を勝ち取る力を持っていた。リード・マイルスいわく、50年代のタイポグラフィは「復興(ルビ:ルネッサンス)期を迎えていた」のだそうだ。また、自分たちの世に出す作品(製品)を差別化するため、アイコン的なシンボルやルックスを選ぶ会社もあった、インパルス!がトレードマークの黒・オレンジ・白という、一目でそれと分かるハッキリしたロゴを打ち出したように。

この第二次大戦後の時代は、ビバップのエッジの利いたモダニズムが、ブルーノートの革新的なリリースの先導役を担うことになった。同レーベルには特筆すべき才能豊かなデザイナーたちが在籍していて、中でもポール・ベイコンはセロニアス・モンクの『Genius Of Modern Music』やディジー・ガレスピーの『Horn Of Plenty』といった名作のカヴァー・デザインを数多く手掛けた。ポール・ベイコンは後に小説家ジョーゼフ・ヘラーの代表作『キャッチ=22』の初版で、作品の象徴的な図案を生み出している。

才能あるデザイナーたちと同様、ブルーノートの共同オーナーだったフランシス・ウルフが手掛けた迫力あるミュージシャンたちの多数の写真(演奏中、あるいはオフ・ステージでリラックスしているところの)も、一目で即座にそれと分かるレーベルのアイデンティティを確立するのに一役買った。彼が撮ったジョン・コルトレーンの『Blue Train』に使われた写真では、サキソフォニストはどこか焦がれるような表情で物思いに耽り、観る者をこの天才ミュージシャンの思考回路へと引き込んでしまう。ミュージシャンのパワフルな写真を使うという慣例はその後も連綿と受け継がれ、ノラ・ジョーンズが2002年に出したアルバム『Come Away With Me』でも、シンプルだが印象的な彼女の写真が使われているのを見ることが出来る。

ジム・フローラによれば、1956年は‘全てが写真に行ってしまった’年で、『Ella And Louis』のあの記念碑的な写真が撮られたのもまさにこの年だった。二人はその頃にはどちらもたいそう有名になっていたので、アルバム・カヴァーにはアーティスト名のクレジットすらなく、ただヴォーグの専属フォトグラファーだったフィル・スターン(マーロン・ブランドやジェームス・ディーン、マリリン・モンローらの代名詞的な写真を撮ったことで有名)によるゴージャスなツーショットだけが掲げられた。60年代から70年代の名作と呼ばれるアルバム・カヴァーには、少なからずロック・スターのイメージを定着させるような写真が大きな役目を果たしたが、それはもう少し後のことである。

デヴィッド・ストーン・マーティンは時折自分の手掛けるカヴァーにクロウ・クイル・ペン(訳注:カラスの羽根を使った細いペンのこと。細い飾り文字を書くのに適している)を使用し、代表作であるヴァーヴから発売されたアルバム『Charlie Parker With Strings』でもその手法を用いていた。デヴィッド・ストーン・マーティンの作品はスミソニアン博物館やアメリカの現代美術館 でも展示されているが、特徴的な黒インクのソリッドなラインは、『Jazz At The Philharmonic』シリーズでもチャーリー・パーカーやエラ・フィッツジェラルド、カウント・ベイシー等の数多くの傑作アルバム・アートワークに華を添えている。ジャズのシリアスで官能的なイメージを発展させたのは彼の功績だ。

ノーマン・グランツがマーキュリー・レコード傘下でジャズ・レーベルを始めた時、彼がクレフやノーグラン、そして後にはヴァーヴまで、数々のレコードを彩るデザインを依頼したのがデヴィッド・ストーン・マーティンだった。彼の並外れた生産性は畏怖の念すら抱かせるものだ。デヴィッド・ストーン・マーティンのサインの入ったノーマン・グランツからのアルバムは約400枚を数え、そこにはザ・パーカー・シリーズ(訳注:日本では『ノーマン・グランツ・ジャム・セッション』の名で知られるチャーリー・パーカーの音源集)やビリー・ホリデイの同様の作品も含まれる。他にもプレスティッジやリヴァーサイドのような先進的なレコード・レーベルが、例えば『Relaxin’ With The Miles Davis Quintet』などに彼の秀逸なカヴァーをフィーチュアしていた。

新たに12インチのフォーマットが導入されると、一気に脚光を浴びたのが、エスクワイア誌で働いていた28歳のデザイナー、リード・マイルスである。彼のデビュー作はブルーノート・レーベルが1955年暮れに出した、ハンク・モブレー・クインテットの10インチアルバムのカヴァーで、ジョン・ハーマンセイダーと共同デザイナーとしての仕事だった。だがリード・K.マイルスという個人の名前がクレジットされた最初のアルバムは、その数か月後のシドニー・ベシェのリリースで、モダンとはかけ離れていた。

カヴァー用の写真撮影も手掛けていたリード・マイルスだが、1枚あたり僅か50ドル程度のギャラしかもらえず、週末のオマケ仕事としてこなすことがしばしばだった。そして時折その作業を、若きアンディ・ウォーホルに下請けさせていたのである。彼は10年以上にわたり、ケニー・バレルのリリースや数え切れないほどの名作を含むブルーノート1500シリーズ等、ブルーノートの珠玉のデザインの幾つかに携わった。後にはボブ・ディランやニール・ダイヤモンドの初期の作品も手掛けたリード・マイルスは、そこから更にTVコマーシャル業界にも進出、有名なCMを数多く生み出した。

ジョン・デヴリーズは、たとえ他の仕事を一切しなかったとしても、1959年にコモドア・レコードのために描いた、人々の度肝を抜くビリー・ホリデイのイラストレーションだけでその功績を称えられたことだろう。ジョン・デヴリーズは自らが視覚的に表現すべき音楽に対して、高い親和性を持っていた。アルバムの世界に進出する以前、彼は有名な1942年のファッツ・ウォーラーのコンサートのフライヤーのデザインを手掛けており、また作曲家としても高い評価を得ていた。ジョン・デヴリーズがジョー・ブッシュキン(トミー・ドーシー・バンドの一員)と共作したヒット曲「Oh! Look At Me Now」は、若きフランク・シナトラの売り出しに一役買っている。

ジョン・デヴリーズはニューヨークの52番街沿いにある幾つかの有名ジャズ・クラブの設計にも携わっていた。中でも最もよく知られていたのがザ・フェイマス・ドア(The Famous Door)である。70年代、彼は西54丁目にあるエディ・コンドンの店のインテリア・デザインの最後の仕上げを担当した。彼はジャズ・アルバムのカヴァーの多くがこれほどまでに特別なものになっている理由を完全に理解し、また大切にしていた。それは作り手である人々の側に、音楽に対する誠実さと、パフォーマーたちに対する献身的な思いの賜物だったのだ。ジョン・デヴリーズも時代と共に変化して行ったが、1992年に76歳で亡くなるまで、一貫してイラストレーションの世界に身を置き、クラーク・テリーやテディ・ウィルソンのCDジャケットも手掛けた。

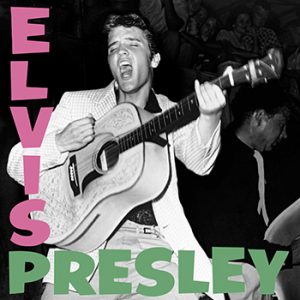

50年代にアルバム革命を経験したのはジャズだけに限らなかった。50年代初頭、大半のロック・ミュージックはドル箱の45回転シングルの形で売られていた。アルバムと言えば主にヒット曲を集めてワンパッケージで売るためのメディアでしかなかったのである。マーケティングは大抵映画のリリースとのタイアップで、殆どのアルバムに使われるイメージ、特にサウンドトラックにおいては『Jailhouse Rock(邦題:監獄ロック)』のように映画のポスターをそのまま流用しただけのものだった。1956年にRCAから出たアルバムで、ウィリアム・V.“レッド”・ロバートソンが撮ったエルヴィス・プレスリーの写真が使われていたように、時にジャケットはインパクトのある写真とレタリング文字だけがあしらわれているだけだった。また、フランキー・アヴァロンのような若きクルーナーの顔をフルサイズでフィーチュアしたカヴァーには、“Technicolor retouched grins(直訳:テクニカラー修正入りの笑顔)”と呼ばれた過剰な後処理加工が施されていた。

こんな時代にも、ポピュラー・ミュージック業界で仕事に従事していた革新的な人々が存在した。キャピトル・レコードでは20年以上写真部門の部長職を務めてきたケン・ヴイーダーが、ジーン・ヴィンセントの1956年のアルバム『Bluejean Bop!』を始めとする印象的なカヴァーを手掛けてきた。他にも、例えばデッカのLP『Little Richard』のように、モノクロとカラーの画像を巧みにブレンドするデザイナーがいた。また、ハウリン・ウルフが1958年にチェスから出したアルバム『Moanin’ In The Moonlight』のように、一匹のオオカミの絵だけを使って観る人の心を掴んでしまうデザイナーもいた。『The Atomic Mr. Basie』のカヴァーに使われたキノコ雲の写真のように、時には社会不安や時事問題がフィーチャーされることもあった。

60年代に入ると、バンドがプロの画家やアート・スクールの友人たちにカヴァー・アートを依頼することが流行し始めた。有名どころではザ・ビートルズがピーター・ブレイクやリチャード・ハミルトンと組み、ザ・ローリング・ストーンズはアンディ・ウォーホルやロバート・フランクと仕事をした。当時の音楽に興味を持つ若いデザイナーたちが生み出したヴィジュアル・イメージは、今日(ルビ:こんにち)でもロックン・ロールと結びついている。ロンドンでは、ロック・ミュージックはファッションや詩・絵画といった芸術の世界と渾然一体となっていた。

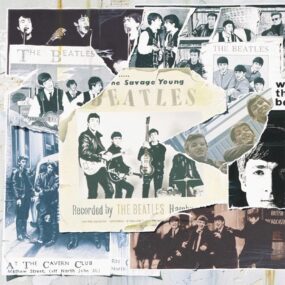

ザ・ビートルズが1966年にクラウス・フォアマンの作品をカヴァーに起用したアルバム『Revolver』が、ひとつの布石だった――そして『With The Beatles』もまた記憶に残るカヴァーだった――とは言え、ピーター・ブレイクとヤン・ハワースが手掛けた『Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band』が社会に与えた衝撃度で言えば、およそ比較にもならないだろう。あのカヴァーこそが、何より音楽と視覚的イメージがひとつのクリエイティヴな作品として一体化し始めたという点において、真の意味で既存の型を完全に打ち壊したのである。

音楽界でもとりわけアルバム・カヴァーに対してこだわりを持っていたミュージシャンの代表格が、グラフィック・アーティストとしてのキャリアを棄ててザ・ブルースブレイカーズを結成したジョン・メイオールである。「俺はずっと美術の成績が良かったんで、ジュニア・アート・スクールに進学したんだ」とジョン・メイオールはかつて語っていた。「今でもアートの方の経験を駆使して、アルバム・カヴァーやポスターや、俺の音楽キャリアに関連した色んなもののデザインを手掛けているよ。実際、今ではその二つが巧いこと連動しているんだ。これまでにレコーディングした50以上のアルバムのうち、少なくとも1/3は俺がデザインをやっているよ」。その中でも最も有名な作品をひとつ挙げるとすれば、別名“The Beano Album”として知られる『Blues Breakers With Eric Clapton』 だろう。この別名の由来はエリック・クラプトンが、後に本人も認めているが、ジャケット写真撮影の際に「あまり協力的な気分になれず」、漫画を読み始めてしまったというエピソードに基づいている(訳注:Beanoは英国の子供向け漫画週刊誌)。ジョン・メイオールはあえてその写真を採用することにしたのだった。

コリン・フルチャー(彼が法的手続きに則って選んだ名前、バーニー・バブルスの方が通りがいいかも知れない)は諷刺雑誌のOZで修業時代を送った後、満を持して手掛けたホークウィンドやブリンズレー・シュウォーツ、ニック・ロウといったアーティストのデザインで一世を風靡した人物である。彼は紛れもないオリジナリティの持ち主で、架空のタイポグラフィを見事にアートにブレンドさせた。彼の作品のひとつであるザ・ダムドの1977年のアルバム『Music For Pleasure』のカヴァーでは、カンディンスキーの絵画を模した構図の中に違和感なくバンド名がスペルアウトされている。瑞々しくウィットに富んだアートのセンスは、エルヴィス・コステロ&ジ・アトラクションズとの仕事でも遺憾なく発揮された。バーニー・バブルスはまた、イアン・デューリー(自らグラフィック・デザインの勉強をし、かつてアート・スクールで教壇にも立っていたことがある)にも起用され、イアン・デューリーのグループであるザ・ブロックヘッズのために、バウハウスの影響色濃いロゴを作っている。

ホークウィンドの3枚のアルバムを手掛けたコールトハートいわく、「バーニー・バブルスとごくひと握りの連中が、レコードのパッケージを本物のアート・フォームに変えてしまったんだ。絶えず新しいサプライズを提供してくれるレコード店のショーウィンドウは、さながらストリート・レベルのアート・ギャラリーと化してたよ。バーニーはいつだってその一番先頭にいたんだ、僕らがみんなそれと知らない時でさえ。真のポップ・アーティストさ」。高名なデザイナー、ピーター・サヴィルはいみじくもバーニー・バブルスを「ポップとカルチャーのミッシング・リンク」と呼んでいた。

ザ・ローリング・ストーンズが60年代にアルバム・カヴァーで打ち出した姿勢は画期的だった。常に自信に満ち溢れていた彼らは、デビュー・アルバムでもニコラス・ライトの撮る写真に強気なポーズで写っており、カヴァーにはバンド名すら入っていない。続く1965年の『The Rolling Stones No.2』では、著名な写真家デヴィッド・ベイリーに撮らせたカヴァー・ショットを使っているが、ミック・ジャガーはグループの後列に埋もれている。デヴィッド・ベイリーいわく、「ストーンズについては個人的にコネがあったんだよ。俺は彼らがそこらにいる連中と同じような恰好をしているってところが気に入ったんだ」。

飾らない、真っ向勝負のアプローチは『Out Of Our Heads』(1965)――デヴィッド・ベイリーのスケジュールが合わなかったためにゲレッド・マンコウィッツが撮影した――でも続いたが、それから数年後、『Sgt Pepper~』がサイケデリックなポーズや珍奇な衣装の大ブームを巻き起こす中、『Their Satanic Majesties Request』で3-Dアートワークを採用してようやく転換期を迎えた(50周年記念版デラックス・ボックス・セットの再発で、オリジナル・アートワークも復活している)。

60年代の終わりには、ウェス・ウィルソン、アルトン・ケリーらのグラフィック・デザイナーやスタンリー・“マウス”・ミラーらが、サンフランシスコのサイケデリック・ミュージック・シーンの中心メンバーとなっていた。西海岸のシーンには独自のクリエイティヴな勢力が花開き、グレイトフル・デッドのアルバムは彼らが共感するアートワークを反映するようになった。ホット・ロッド・アートやカスタム・カーのショウでTシャツをハンドペイントして名を挙げたスタンリー・マウスは、とりわけ重要な役割を果たすことになる。スタンリー・マウスがデザインした“ガイコツとバラ”のロゴが、グレイトフル・デッドの不朽のトレードマークになったのだ。生まれながらのアイコノクラスト(因習打破主義者)だったスタンリー・マウスはサンフランシスコの公立図書館で見つけた詩に版画の絵を重ねてみた。「これならきっとグレイトフル・デッドにぴったりだ、そう思ったんだよ」と彼は回想している。

スタンリー・マウスは大勢のデッド・ヘッドのファンたちを惹きつけて止まない数多くの素晴らしいアルバムやポスターをデザインし、その作品は『Working Man’s Dead』や『American Beauty』といった名盤を彩った。グレイトフル・デッドにとって、アートとイメージは強力なツールであり、ミッキー・ハートはカスタム・ペイントのドラムキットを使用するほど徹底していた。

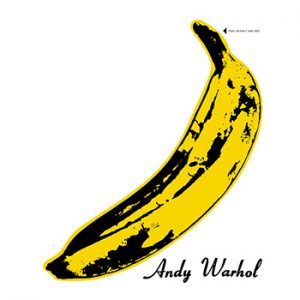

60年代はまた、アルバム・カヴァーがより挑戦的かつ猥褻な方向性を示した年代でもあった。『The Velvet Underground And Nico』のカヴァーには、アンディ・ウォーホルの手による鮮やかな黄色のバナナがプリントされ、真っ白な背景と対比をなしている。初回プレス盤ではバナナ部分がステッカーになっており、“peel slowly and see(ゆっくりと剥いてみてください)”という指示書きが添えられていた。その通りにしてみると、何とも扇情的な肌色のバナナが中から現れるのである。だが、このアートワークを作るのはあまりに時間とコストがかかり過ぎた――ステッカーは一枚一枚手作業で貼っていかなければならないので―― ために、セカンド・プレス以降はこのステッカー案は却下された。ザ・ローリング・ストーンズの1971年のアルバム『Sticky Fingers』のカヴァーは、ただ男性の股の部分が大写しになっているだけだ――無論、ジーンズで覆われてはいるのだが( これも初回プレス盤は、ジーンズのジッパーを下ろすと下着が見えるというインタラクティヴな仕掛けになっていた)。

アルバム・アートというコンセプトは新しい概念であり、英国人デザイナーのストーム・ソーガソンとオーブリー・パウエルはアート集団ヒプノシスでその最前線にいた。彼らの手掛けたデザインの中には、20世紀の音楽のシンボルになったものも幾つかある。例えば巨大な風船のブタがロンドンのバタシー発電所上空を飛んでいる構図がカヴァーを飾ったピンク・フロイドの『Animals』 (1977)、あるいはブロンドの髪をした裸の子供たちが巨人の敷石道を登って行く姿が描かれたレッド・ツェッペリンの『Houses Of The Holy』(1973)。ストーム・ソーガソンは、自分たちはただバンドがそれぞれの音楽の中で伝えようとしていることを、アートの中で要約しようとしているだけだと語った。「例えばビートルズにせよ、テイク・ザットにせよ、バンドの写真だけで何が伝わる? 確かに見た目はそれで分かるだろうけど、彼らの心の中にあるものも、彼らの音楽の中にあるものも何も伝わらないだろう」彼は続ける。「感情の起伏とか、感じていることとか、考えとか、あるいはテーマや強迫観念、曲解、先入観、そういったものを表現したいと思う時、4人のメンバーを入れるタイミングがどこにある?」。

ヒプノシスの写真の使い方は非常に効果的で、まるで無尽蔵にアイディアが溢れて来るようだ。彼らが特に知られるようになったのは、ピンク・フロイドとの関わりゆえである――とりわけ彼らの『The Dark Side Of The Moon(邦題:狂気)』のカヴァーは出世作だ。デイヴ・ギルモアは彼らを自分の「アーティスティック・アドヴァイザー」と呼んで憚らず、オーブリー・パウエルは彼とストーム・ソーガソンとの関係性が上手くいった理由を、「僕には会社を作るためのヴィジョンがあり、彼にはアート・ハウスを作るのに必要なインテリジェンスがあった――それこそまさしくヒプノシスの実体だったんだ」。

彼らの台頭は、ちょうどプログレッシヴ・ロックのミュージシャンたちが大仰でファンタスティックなアルバム・カヴァーを求めていた時代とも重なっていた。セックスとシュールレアリスムに郊外の過疎化をミックスすることが出来る力量で、ヒプノシスはこの時代のアートの鍵を握る存在となった。アーティスト兼版元でデザイナーでもあったロジャー・ディーンも同様である。イエスにとって、たちまちのうちにピンク・フロイドにおけるヒプノシスと同等の存在となったロジャー・ディーンは、2014年のライヴ盤『Like It Is』を含め、約50年にわたってバンドにアートワークを提供し続けた。

イエスのために、そしてエイジアやバッジー、ユーライア・ヒープ、ジェントル・ジャイアントといった面々にも夢の世界のような情景を提供したことで知られるロジャー・ディーンは、自らの作品を「この世ならぬ景色」と呼びながらも、同時にこう主張する:「私は自分が空想画家(ファンタジー・アーティスト)だとは思っていない。あくまで風景画家なんだよ」。その風景が、時に野心的だったり想像力をかきたてるということで、例えばスティーヴ・ハウの1stソロ・アルバム『Beginnings』(1975)のカヴァーには、彼が1968年、ロニー・スコットのジャズ・クラブのためにデザインした景色つきの座席を基にしている部分があったりするのだ。

ロジャー・ディーンがイエスにとってほぼ同義の存在になっているのと同じように、ヒュー・サイムの名前と彼のアートはプログレ界のレジェンド、ラッシュと深く結びついている。 彼はバンドの3枚目のアルバム『Caress Of Steel』のアートワークを手掛け、今ではバンドの象徴となっている “Starman” のエンブレムを生み出した人物だ。

そして、ブルーノートがジョン・ハーマンセイダーやリード・マイルスといったデザイナーたちと切っても切れない関係にあるように、ピーター・サヴィルの名前と彼が70年代後期から80年代に生んだ秀逸な作品たちもまた、永遠にファクトリー・レコードと共に語り継がれるに違いない。世界屈指にして至高のグラフィック・デザイナーと評されるピーター・サヴィルは、自身が1974年にクラフトワークのアルバム『Autobahn』のイギリス盤を買って以来、アルバム・スリーヴというものに強い好奇心を抱くようになったと語っている。

4年後、彼はパティ・スミスのギグでトニー・ウィルソンにアプローチし、一緒にファクトリー・レコードを立ち上げた。ピーター・サヴィルの評価を高めたデザインの多くはこの時期に輩出されたもので、パルサー電磁波のダイヤグラムをイラスト化したジョイ・ディヴィジョンの『Unknown Pleasures』をはじめ、ニュー・オーダーの『Power, Corruption And Lies』ではアンリ・ファンタン=ラトゥールの絵画『A Basket Of Roses』をそのまま流用している。

彼の作品がこれほどまでに人々の心を掴んだ理由のひとつは、すべてのバンドが彼にデザイン上完全なる自由権限を与えていたことにある。「私は全く何の制限も与えられなかったから、自分自身の考えで動くことになったんだ」と彼は語る。「こんな状況を与えられたことは一度もなかった。他のデザインの現場だったら、冗談じゃないってことになったはずだ」。数々の斬新で先駆的な作品を生み出した彼だが、それもごく限られた期間のことだった。30歳を過ぎると、ピーター・サヴィルは“死んだ芸術(dead art)”であるアルバム・デザインにはもはや興味が持てないと言い放った。その後の彼は驚くほど多岐にわたる分野でキャリアを重ね、2010年にはイングランド代表フットボール・チームのユニフォームのデザインを担当している。

ファクトリー・レコードと並び、デザイナーとシンボリックな関係性を築いていたもうひとつのレーベルが4ADとヴォーン・オリヴァーで、ここには彼の2つのデザイン・スタジオ、23エンヴェロープとV23も深く関わっていた。オリヴァー・ヴォーンはコクトー・ツインズ、ウルトラ・ヴィヴィッド・シーン、ヒズ・ネーム・イズ・アライヴ、スローイング・ミュージズ、ザ・ブリーダーズ、ラッシュ(Lush)、ディス・モータル・コイル、スコット・ウォーカー、そしてブッシュらのアーティストたちのために、いずれも傑作と呼べるアルバム・カヴァーを提供したのである。

もっとも、彼がデザイナーとして一番長く関わり続けてきたのはピクシーズだろう。ヴォーン・オリヴァーのヴィヴィッドで風変わりなタイポグラフィと、機知に富み、時には冷ややかなイメージは、30年以上にわたって彼らのアルバム・カヴァーを飾っていたが、一方で4ADでの仕事を通じ、彼はある種ブリティッシュ・ポスト・パンク・ミュージックのヴィジュアルを定義するという役割も負っていたのだった。4ADの創始者アイヴォ・ワッツ・ラッセルはヴォーン・オリヴァーに、レーベルのグラフィックなアイデンティティを築く上で全面的にアーティスティックな自由を与え、ヴォーン・オリヴァーもまたそれに対して驚くべき仕事量と質で応えたのである。ヴォーン・オリヴァーはアルバム・カヴァーのデザインという仕事の魅力について、実に興味深い説明をしている。「僕は音楽を包むレコード・ジャケットというメディアの中で作業をするのが好きなんだ。音楽とコラボレーションしながら、タンデムみたいに仕事を進めて行くのが楽しいんだよ。僕ら(グラフィック・デザイナー)が目指すところは音楽を投影した作品だ;ジャケットは音楽の本質への入口であって、それを定義するものではない。でも同時にどこかそれを匂わせる空気とか雰囲気を持っているべきだと思うんだ」。

ジャズ・レーベルがまだまだ進化の余地があることを証明したドイツの独立系レコード会社、ECM(Edition of Contemporary Musicの略)は、そのユニークなカヴァー・デザインで幅広く評価を集めてきた。ヨーロッパではECMのカヴァー・デザインだけを集めたアート・ギャラリーでの展覧会が何度となく行なわれており、同レーベルによる音楽の視覚的プレゼンテーションを収めた本も2冊出版されている。彼らは長年、レーベルの創始者兼プロデューサーであるマンフレート・アイヒャーと、バーバラ・ウォルシュ、ディーター・レーム、サーシャ・クライスをはじめとするデザイナーたちとの共同作業から、数々の鮮烈なカヴァーを生み出してきた。中でもその最高峰とされるのがエバーハルト・ウェーバーとキース・ジャレットの作品だ。時にはミュージシャン自身がアルバムのヴィジュアルに直接的に関わることもある。キース・ジャレットの『Sleeper』では、真っ赤なタイトル文字が漆黒の背景から浮かび上がり、どこかホラーのような不気味な雰囲気を醸し出している。「最初にこのアイディアを閃いたのはキースだったんだ」とマンフレート・アイヒャーは赤いレタリングについてそう語る。「そこから僕らがみんなで発展させていったんだよ」。

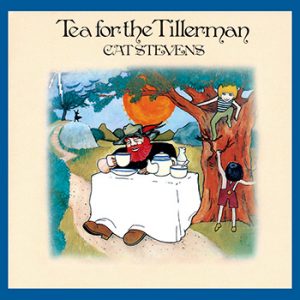

ジョン・メイオールの例にもある通り、クリエイティヴなミュージシャンたちの中には少なからず自分のアルバム・カヴァーについて大いなる発言権を持つ人々が存在し、彼ら自身がアートワークを作ってしまうこともあれば、コンセプトや突破口となる助言を提供するだけの場合もある。かつてロンドンにあるハマースミス・スクール・オブ・アートで学んだキャット・スティーヴンスは、アルバムのカヴァーを自らの絵筆で彩ったアーティストの代表格で、『Tea For The Tillerman』のカヴァーは彼の作品である。更にキャプテン・ビーフハート(後年のアルバム・カヴァーの多く)やディラン(その名も『Self Portrait』)、ジョン・レノン、そしてザ・ストーン・ローゼスのジョン・スクワイア。カルガリーのアルバータ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインで学んだジョニ・ミッチェルは、自身を「諸事情で道を踏み外した画家」と称するほどだ。

アルバム・カヴァー・アートは真に人並外れて才能豊かな芸術家たちをも惹きつけてきた。ジャケットに作品をフィーチュアされたことのあるアーティストたちを全員リストアップするのは多過ぎて難しいが、そこにはスタンリー・ドンウッド(レディオヘッド)、アンディ・ウォーホルにバンクシーといった――それにレディー・ガガのセクシーなカヴァーを手掛けたジェフ・クーンズも――錚々たるアートの継承者たちが名を連ね、古くは友人ジャッキー・グリーソンのために『Lonesome Echo』のカヴァー・アートを提供したサルヴァドール・ダリにまで遡ることが出来るのだ。スイスのシュールレアリスム画家で彫塑家でもあるH・R・ギーガーは1973年、エマーソン、レイク&パーマーのために『Brain Salad Surgery』で何とも不穏なカヴァー・アートを提供し、更にその8年後にはデビー・ハリーのソロ・デビュー・アルバム『KooKoo』でも同様のクオリティの仕事ぶりを見せた。ちなみにこの2作の間に、映画『エイリアン』の有名なクリーチャーのデザインにより、彼はアカデミー賞を受賞している。

70年代はまた、いわゆる“有名人(セレブリティ)フォトグラファー”が一部ロック及びポップ界で幅を利かせ始めた時代でもある。ロバート・メイプルソープがパティ・スミスのデビュー・スタジオ・アルバム『Horses』のジャケット写真用に撮った彼女の肖像――ニューヨークのアパートメントで、自然光の中でポラロイド・カメラを用いて撮影されたもの――は、シンプルだが見る者を惹き込む力のある音楽写真としていまだに高い評価を受けている。

優れたアルバム・カヴァーというのは、ともすればそこからカットされるシングルの運命までも変えてしまうものである――これはフランス人イラストレーター兼グラフィック・デザイナーのジャン=ポール・グードがグレース・ジョーンズにおいて証明してみせたことだ。『Island Life』のエレガントなエアロビクス――デジタル時代到来前にコラージュで作られた一枚の写真――は、たちまちのうちにグレース・ジョーンズを国際的なスーパースターにしてしまった。時に写真はアルバムを定義する手助けとなる――例えばブルース・スプリングスティーンの『Born In The U.S.A』や、フリートウッド・マックの『Rumours』のように―― ことがあり、その意味ではスウェード、クリスティーナ・アギレラ、マドンナといったアーティストたちが、アルバム・カヴァーの撮影にファッション系のフォトグラファーたちを起用しているのは当然のことかも知れない。時代の流行を切り取る上でも、ファッション撮影のような音楽は大抵ビジネス面で役立つ部分があったのだ。

美しいアルバム・カヴァーはそれ自体望ましいものだが、記憶に残るカヴァーは購買意欲をかき立てる作用を持っている。70年代から80年代にかけて、多くのバンドが自分たちを徹底して売り出しやすくするにはどうしたらいいかということに気づき始めた。マーチャンダイジング――そしてグループの採用している特別なロゴ――の浸透が、バンドのブランド化を促すことになった。その流れの最前線にいたのがシカゴ、レッド・ツェッペリン、サンタナ、デフ・レパード、そしてモーターヘッドである。

モーターヘッドの怪物のようなスカル・ロゴは、1977年にジョー・ペタグノがバンドのフロントマンのレミーとロンドンのパブで一杯やっていた時に、彼のアイディアに賛同してデザインしたものである。ザ・ローリング・ストーンズの有名なベロと唇のロゴは、元はアート・スクールの学生がデザインしたものだったが、あまりにシンボルとして定着したため、後にオリジナルの図案はロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館によって買い取られた。ちなみに、ヘヴィ・メタル系のアーティストたちは、自分たちのバンドの定義づけにイメージやマスコットをよく利用している 。中でもよく知られている例が、ヴィック・ラトルヘッド(メガデス)やエディ・ザ・ヘッド(アイアン・メイデン)だ。

この10年の間にレコード盤はしぶとくカムバックを果たして来たものの(デザイナーや一般購買層においては、LPは未だそのカルチャー的な地位を失ってはいない)、20世紀末から21世紀初頭はバンドたちにとって試練の時が続いた。一体このCD(プラスティック・ケースに入った4インチ四方のアートワーク)とダウンロード全盛の時代に、どんなカヴァー・アートワークを作れば正解なのか。スマートフォンの画面上では、アルバム・カヴァーは隅っこのちっぽけな点程度にしか見えず、まして素早くスクロールされてしまえば細かいディテイルはぼやけてしまう。4ADのデザイナーのヴォーン・オリヴァーはこの技術革新を「我がbete noire」(訳注:フランス語で「大嫌いなもの、非常に恐ろしいもの」の意)と呼び、その理由を「僕の商売道具を奪ったから」としていた。.

音楽ビジネスが変容していく中で、消費者がレコード店に足を運び、アルバムを買う前に延々とジャケットのヴィジュアルを見ながら買うかどうかを逡巡することももはやなくなり、アルバム・カヴァーはプロモーション用の写真撮影やPV制作、マーチャンダイズに関わる、より広義でのブランディングとマーケティング・キャンペーンにおける単なる一つの要素となっていった。

今も変わらず、彼らが購入したアルバムのバンド・メンバーや収録曲について、詳しい情報が欲しいと思っている消費者(その機能を補うPDF版の“デジタル・ブックレット”もあるのだが)には、スマートフォンやタブレット用アプリという、インタラクティヴ時代ならではの新たなメディアにチャンスが生まれつつある。デジタル・エイジの音楽デザインにポジティヴな姿勢を持っている ミュージシャンも少なくない。ヒュー・サイムは彼呼ぶところの「全く新しいアイコノグラフ的発想の時代だからこそ」、大きさが失われた代わりに、封入のブックレットというメディアにおいて、また新たに模索すべきアートワークにおけるクリエイティヴィティの可能性が出てきたという考えを示している。

とりわけ革新的な発想の持ち主を例に挙げるなら、何と言ってもベックだ。彼は2006年の『The Information』で、インタラクティヴな作品を生み出すために知恵を絞った。その結果、アルバムにはまっさらな方眼紙を綴じたたけのブックレットが封入され、4種類のステッカー・シートのうちランダムな一枚が一緒に入っていて、ファンはそれぞれ自分なりのアルバム・アートを作ることができるという仕組みを編み出したのだ。

音楽ファンの中にはしばしば熱心なコレクター人種も存在するが、アルバム・アートとそのプレゼンテーションにおいてひとつ興味深い進化は、デラックス・ボックス・セット市場の成長である。この分野のアートワークとパッケージングには、時にオリジナル盤のクリエイティヴ・プロセスに敬意を払いつつも、年を追う毎に大胆な創意工夫が見受けられる。サウンドガーデン3枚目のスタジオ・アルバムに当たる1991年の『Badmotorfinger』は、実に7枚のCDと52ページからなるブックレット付きでリイシューされ、更にオマケとして『Badmotorfinger』のシンボルの型押し3Dリトグラフ、同じくシンボルのアイロン・パッチ、そして何と、電池で動く回転式ノコギリ付という凝りようだ。

時にはとにかく貴重で興味深い、数々の復刻アイテムがどっさり詰まったボックス・セットもある。小さなスーツケースのレプリカに収められたルイ・アームストロングの『Ambassador Of Jazz』コレクションなどはその良い例で、またライアン・アダムスの『Prisoner』の 「End Of The World(世界の終わり)」 エディションには、アルバム収録の全曲がそれぞれ7インチシングルの形で入っており、更にB面曲として17曲もの未発表曲と、アダムス本人及びバンド・メンバー全員の二次元アクション・フィギュアが収められている。ちなみにモーターヘッドの『The Complete Early Years』 には、両目に仕込まれた赤いライトが点灯するスカルが入っていた。

こうした革新的な試みもアルバム・アートワーク・シーンに新たな息吹を吹き込む動きであり、同時にモーション・グラフィックやキネティック・タイポグラフィーといった先進的手法も次々に採り入れられている。これまで経験したこともないような新しい音楽のニュー・メディアを目のあたりにする日もそう遠くないことだろう。

そして勿論、レコード盤の人気復活は、アルバム・アートのデザインが再び元のフォーマットに回帰することを意味している。ケンドリック・ラマーやロード、ストームジーにエヴァネッセンスといった現代のスーパースターは、既にそれぞれのアルバム・アートで刺激的な可能性を示している21世紀のミュージシャンたちだ。

恐らく、これから2、30年の間に、ザ・ビートルズの伝説的な『The Beatles』 (White Album)のパッケージに匹敵する作品が生み出されるに違いない。あるいはカーリー・サイモンの官能的なモノクロ作品『Playing Possum』や、セックス・ピストルズの大胆不敵な黄色とピンクの『Never Mind The Bollocks(邦題:勝手にしやがれ!)』、もしくは戦後のブルーノートの堂々たる王道のカヴァー・アートにも比肩するような。音楽とアートはこれからも、時代を超えて共に手を携えてゆくに違いない。

Written By Martin Chilton

<関連記事>

- ストーンズの『サタニック・マジェスティーズ』50周年記念盤

- ザ・ビートルズ『Sgt. Pepper’s』 ジャケットに登場しているのは誰?

- 顔がフィーチャーされたアルバム・カヴァー11選

- 最高のジャズ・アルバム・カヴァー100選

- 最高のアルバム・カヴァー100選(ロック・ポップ編)

- ウィリアム・ゴットリーブ:世界で最も偉大なジャズの写真家

- アートのためのロック:英国アート・スクールからゴリラズまで