Stories

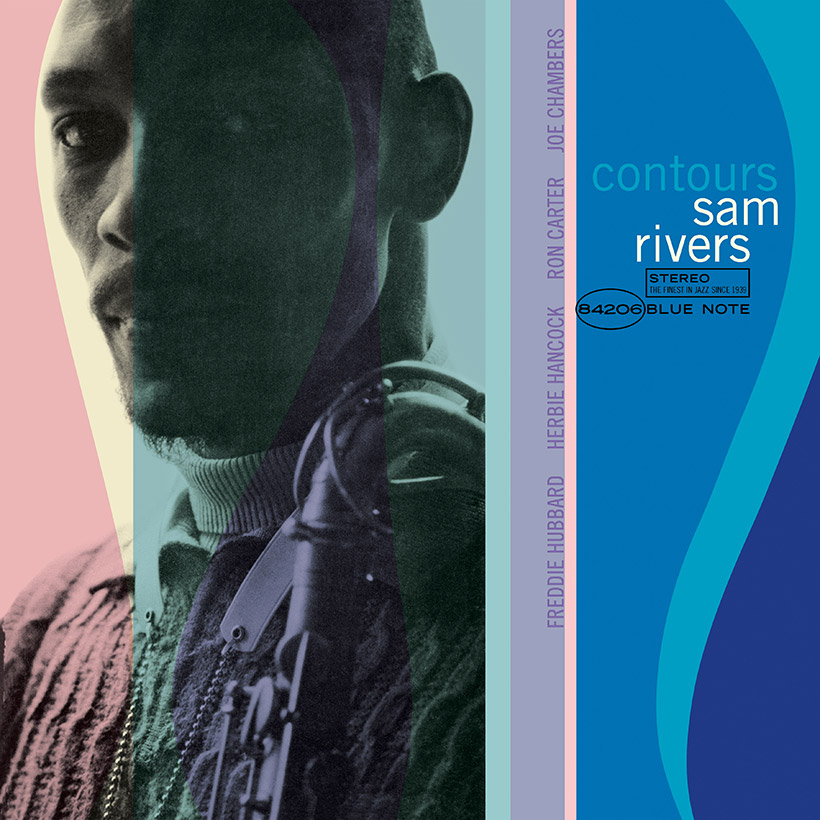

サム・リヴァース『Contours』: ポスト・バップ・ジャズを前進させたブルーノートからのセカンドアルバム

すべての基準が挑戦される時代に、サム・リヴァースは『Contours』を通じてポスト・バップ・ジャズを前進させ、革新者であることを証明した

サム・リヴァースのブルーノートからのセカンドLP『Contours』は、1965年5月21日にレコーディングされたが、実際に発売されたのは、その2年後となる1967年のことだった。オクラホマ出身の才能溢れるリード奏者による見落とされがちな、このジャズの名盤は、ブルーノート通のための新たなLPシリーズ『Tone Poet Audiophile Vinyl Series』の1作としてリイシューされた。

ゴスペル・シンガーの息子である本名サミュエル・カウソーン・リヴァースは、オクラホマ州エルリノ出身のサックス奏者にして、フルート奏者でもある。レコーディング・アーティストとしては遅咲きで、デビュー・アルバム『Fuchsia Swing Song』をニューヨークのブルーノート・レコードからリリースした1964年にはすでに41歳だった。

当時マイルス・デイヴィス・クインテットに加入したばかりのドラマー、トニー・ウィリアムスとの交流がきっかけとなりブルーノートのボスであり、プロデューサーのアルフレッド・ライオンの目に留まることとなった。50年代後半、第二の故郷となるボストンでサム・リヴァースとトニー・ウィリアムスは、22歳の年齢差があったにも関わらず、親しい友人となり、二人は一緒に練習を重ねていった。

“彼はバンドのサウンドに変化をもたらしてくれた”(マイルス・デイヴィス)

1964年7月、当時18歳だったトニー・ウィリアムスは、その後に控えていたジャパン・ツアー前に脱退するジョージ・コールマンの代わりとして、マイルス・デイヴィスにT・ボーン・バーネットのミュージカル・ディレクターとして働いていたサム・リヴァースを推薦した。アヴァンギャルドなオーネット・コールマンの影響を受けていたサム・リヴァースは、ジョージ・コールマンと比べて自由なスタイルで演奏し、わずか数週間のうちに『Dark Magus』で知られるマイルス・バンド若き奏者たち(その中にはピアニストのハービー・ハンコックやベーシストのロン・カーターもいた)に新たな鋭さをもたらした。当時のインタビュー中で、マイルス・デイヴィスはこのように語っている。「彼はバンドのサウンドに変化をもたらしてくれた。新しいサウンドを運び入れてくれたんです。以前よりもさらにバンドのリズムとハーモニーに自由度が加わったんだ」

他の仕事の予定があったために、サム・リヴァースがマイルス・デイヴィスと演奏を共にしたのはジャパン・ツアーの一度きりで(こちらはアルバム『Miles In Tokyo』で聴くことができる)、その後は若きサックス奏者ウェイン・ショーターと入れ替わり、ウェイン・ショーターはマイルス・バンドにさらなる刺激をもたらすことになる。短期間ではあったが、マイルス・デイヴィスとの仕事によって、アメリカのジャズ業界では彼の認知度が高まり、アルバム契約を結んだのは当然の成り行きだった。

さらに、それを実現する前に、彼はサイドマンとしてブルーノートでの2つのセッションに参加していた。マイルス・デイヴィスとの日本ツアー直後となる1964年8月21日に、友人であるトニー・ウィリアムズのファースト・アルバム『Lifetime』のレコーディングに参加、同年11月12日にはオルガン奏者、ラリー・ヤングの幸先の良いブルーノートからのデビュー作品『Somethin’』でテナーサックスを演奏した。

それら2作品でのサム・リヴァースの貢献に感心したアルフレッド・ライオンは、同年12月11日にレコーディング・セッションを行うことを提案した。それが1965年4月に発売された『Fuchsia Swing Song』である。今ではポストバップ期のブルーノート・セッションの名盤とみなされているこの作品には、トニー・ウィリアムズとロン・カーター、そしてピアニストのジャッキー・バイアードがサポートとして参加している。

鮮やかなオープニング曲「Point of many returns」

アルバム発売後の1965年5月、アルフレッド・ライオンはサム・リヴァースの次なるブルーノート・セッションのレコーディグのため、ルディ・ヴァン・ゲルダーのエングルウッド・クリフス・スタジオを予約し、後にそれは『Countours』として発売された。

サム・リヴァースは全曲の作曲を手掛け、有名トランペット奏者のフレディ・ハバード、そしてマイルス・デイヴィス・バンドからはハービー・ハンコックとロン・カーターらをセッションに招いた。しかし、事情によりトニー・ウィリアムズはその日参加することができず、代わりにブルーノートで活躍し始めフィラデルフィア出身の前途有望なドラマー兼作曲家のジョー・チェンバースがドラムを担当した。

ソプラノとテナーサックス、そしてフルートを交互に演奏していたサム・リヴァースは、初期の『Fuchsia Swing Song』で披露した音楽的コンセプトを発展させ、ジャズの自由度をより深く掘り下げ、ハーモニーとリズムはより冒険的なものとなった。彼のユニークで非常にパーソナルな音楽的コンセプトは、エキサイティングなオープニング・トラック「Point Of Many Returns」で鮮やかに露呈され、ソプラノサックスのサム・リヴァースとトランペットのフレディ・ハバードによるは尖ったホルンのモチーフが、ロン・カーターの安定したベースとジョー・チェンバースの動きのあるドラムによってエネルギッシュに届けられるスウィング・ビートの上を軽やかに舞う。

フレディ・ハバードが最初のソロを担い、ハービー・ハンコックが長いソロでそれに続き、マイルス・デイヴィス・クインテットとブルーノートから出したソロ・アルバムで見せた現実離れした散漫なアドリブを再び届けている。サム・リヴァースのソプラノ・サックスによるソロは、自由に流れる液体のように噴出し、フレディ・ハバードによる数小節のワイルドなホルンと魅力的に競い合うと、その後はロン・カーターがムードを落ち着かせ、繊細なベースを即興で演奏する。オープニング・テーマを要約しながらパフォーマンスは終焉を迎える。

サム・リヴァースはワルツ曲「Dance Of The Tripedal」でテナーを演奏し、序盤の二つのホルンによるテーマから、苦悩に満ちた叫びと共に生々しくスリル満点のソロへと展開していく。それは猛烈にアヴァンギャルドでありながら、その激しい嘆きの下に敷かれた繊細なリズム・セクションが優雅な安らぎを演出する。最初リズム・セクションが静まり、完全に演奏が止まるところからフレディ・ハバードの多岐にわたるソロが始まり、最高の技術と才能を披露している。ミステリアスな左手のトレモロを全編に渡って駆使するハービー・ハンコックのソロは、まるで不気味なサスペンスのようだ。

革新者であることを証明するアルバム

ハービー・ハンコックの優しいピアノで始まる風変わりなタイトルがつけられた「Euterpe」は、繰り返されるベースのオスティナートと穏やかにかき回すドラム・パターンが基盤となっている東洋の雰囲気漂うトラックで、サム・リヴァースはフルートを、そしてフレディ・ハバードがミュートされたトランペットを演奏している。アイディアの宝庫である彼のソロが、非常な鮮やかなムードから穏やかで詩的なムードへと変貌を遂げつつ、ハービー・ハンコックがその隣で優美なピアノを弾く。リズム・セクションが途中で消えてしまいそうなほどフェードアウトしていくと、トラックは引き潮のように流れ出し、なめらかに進行していく。そして音量がまた少しずつ上がっていくと、サム・リヴァースはその優れたフルートの腕前を披露する。まったりとした始まったソロはより激しく活き活き展開していくが、曲全体のムードは落ち着いたまま終わる。

「Mellifluous Cacophony」は、ホルンが衝突し合うイントロの後に、アップテンポなトラックへと変わり、鼓動を打つようなボップ調のスウィング・グルーヴに合わせてサム・リヴァースがテナーサックスを演奏する。程よい快活さと正確さで奏でられるロン・カーターとジョー・チェンバースの積極的なリズムは曲を前進させ、サム・リヴァース、ハービー・ハンコック、フレディ・ハバード、ロン・カーター、そして終わりに登場するジョー・チェンバースというソロイストたちを新たなクリエイティビティの境地へと駆り立てる。

1年間放置された後、『Countours』は1967年に満を持してリリースされ、サム・リヴァースが作曲家、演奏者、そしてジャズ・コンセプチュアリストとして紛れもない進歩を遂げていることを示唆した。多彩で著しく才能溢れるミュージシャンであると同時に、アルバムは彼が革新者であることを証明し、メロディとハーモニー、そして構成に関する概念が挑戦される時代にポスト・バップ・ジャズを前進させた。

Written By Charles Waring

サム・リヴァース『Countours』

- ブルーノート関連記事一覧

- “サウンドの権威”ジョー・ハーリーが語るブルーノートのトーン・ポエット・リマス

- ブルーノートを描いたドキュメンタリー映画の日本公開が決定

- ブルーノートが創立80周年を記念した壮大なアニバーサリー計画を発表

- プロデューサーだったドン・ウォズがどうしてブルーノートの社長になったのか

- ブルーノート・ガイド:最初に聞くべき必聴アルバム10選(全作視聴付き)