Columns

1985年のブラック・ミュージック:時代のムードを読み解く10組のアーティスト

ヒップホップやR&Bなどを専門に扱う雑誌『ブラック・ミュージック・リヴュー』改めウェブサイト『bmr』を経て、現在は音楽・映画・ドラマ評論/編集/トークイベント(最新情報はこちら)など幅広く活躍されている丸屋九兵衛さんの連載コラム「丸屋九兵衛は常に借りを返す」の第54回。

今回は、今年40周年を迎える1985年の米「Top Black Albums」と「Hot Black Singles」チャートを彩ったアーティストたちを紹介。

<関連記事>

・【動画付】1985年に発売されたアルバム・ベスト59

・ソウルとファンクの1975年:当たり年の立役者

これが80年代というものか……と、ビルボード誌の1985年「Top Black Albums」チャートを眺めて思う。とてつもない寡占状態なのだ。1年52週間で、1位を獲得したアルバムはわずか10作。さまざまな作品が入れ替わり立ち替わり出てきた1975年と比べ、えらい様変わりである。

とにかく10作しかない上に、そこにはポップ・チャートでの成功でも知られる諸作(ティナ・ターナーやホイットニー・ヒューストン)も入ってくるから、ソウル/R&B界独自のムードが掴みにくい。そこで今回は、アルバム・チャートの1位獲得作から5枚、シングル部門である「Hot Black Singles」チャートの1位獲得曲から5点を選出し、それらを交錯させることで時代のムードを読み解いていきたいと思う。

1. ニュー・エディション / New Edition

※アルバム『New Edition』:1月5日〜2月2日に1位

悪徳(少なくともNEの立場から見れば)マネージャーのモーリス・スターと縁が切れて、心機一転した再出発作。

80年代らしい手数が多いトラック上でラルフ・トレスヴァントのキュートな声が響く「Cool It Now」、レイ・パーカーJr.によるリラックスしたメロディをボビー・ブラウンが歌い上げる「Mr. Telephone Man」、リッキー・ベルとラルフの自作で背伸びぎみな「I’m Leaving You Again」、マイケル・センベロ&リチャード・ルドルフ(ミニー・リパートンの夫)らによるクールな「Baby Love」といった佳曲が並ぶ。

2. ミッドナイト・スター / Midnight Star

※シングル「Operator」:1月5日〜1月19日に1位

乱暴にいえば、トークボックスのテクノロジーはラジオに紐づいている。一方、オートチューンの起源は地震データの解析ソフトだ(異説あり)。では、時代的に両者の間にあたるヴォコーダーは? これが本来は電話用の音声圧縮システムで、第二次世界大戦中は大西洋を跨いだチャーチルとルーズヴェルトの密談ホットラインで多用された代物である。

80年代ファンク・シーンでトークボックスが代名詞のアクトといえばザップ/ロジャーだった。一方、ヴォコーダー使用のファンク・グループならミッドナイト・スターだ。そんな十八番のヴォコーダーを使ったこの曲、歌詞のテーマは電話交換手!

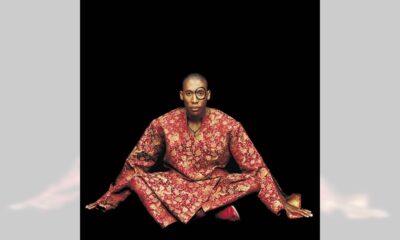

3. アシュフォード&シンプソン / Ashford & Simpson

※アルバム『Solid』:2月9日〜3月2日に1位

1960年代からソングライター・チームとして活躍、レイ・チャールズからシャカ・カーンまで多数のアーティストにヒット曲を提供してきたニコラス・アシュフォードとヴァレリー・シンプソンの夫婦。

シンガー・デュオとしても60年代から活動してきたが、ソングライターとしての名声に比べるとだいぶ遅咲きで、レコーディング・アーティストとして目覚ましい実績を残せたのは1977年から1986年までの10年間に過ぎない。でも、その名はこのアルバムと共に永遠に記憶されることになるだろう。

大ヒットしたタイトル曲は、信頼しあう夫婦のあり方と二人が抱く互いへの愛情を「石のようにソリッド」と表現したもの。

4. ダイアナ・ロス / Diana Ross

※シングル「Missing You」:2月23日〜3月9日に1位

忘れてはならないのは、この1985年がマーヴィン逝去の翌年だということ。ゆえに、「マーヴィンへの追悼」はこの年を貫く一大テーマだったとも言える。

この曲にもマーヴィンの影が……というより、これはハッキリと彼を偲ぶ追悼曲である。マーヴィンに関してダイアナ・ロスと語り合ったライオネル・リッチーが、その思い出語りを曲にすることを思いつき、あっという間に書き上げたもの。ダイアナのアルバム『Swept Away』から最後のシングルにして同作からの最大のヒットとなった。

5. コモドアーズ / The Commodores

※アルバム『Nightshift』:4月6日〜4月20日に1位

コモドアーズにとっての本作は、ミラクルズにとっての『City of Angels』である……more or less。スモーキー・ロビンソンという看板が抜けた後なのにグループ史上で最大のヒットを記録したのが、ミラクルズの『City of Angels』。一方、リードのライオネル・リッチーが抜けた後なのに大ヒットとなったのが本作、というわけだ。

ここからシングル・ヒットしたタイトル曲は、前年に世を去ったマーヴィン・ゲイとジャッキー・ウィルソンに捧げたもの。それにしても、同じ1984年没なのにジャッキーへのトリビュートはとても少ない……。

6. フランキー・ビヴァリー&メイズ / Frankie Beverly and Maze

※アルバム『Can’t Stop the Love』:4月27日に1位

かつてマーヴィン・ゲイの前座を務め、彼に勧められてグループ名を変えた後で成功した彼らは、いわばマーヴィンの弟子のような存在だが、不思議なことにマーヴィンに捧げたアルバムは89年の次作『Silky Soul』であって本作ではない。

とにかく、77年にデビューし80年まで毎年1作ペースでアルバムを出してきた彼ら。83年の『We Are One』を挟んでリリースされた本作(ジャケットに手のマークがないアルバムは初めて)は長年の棲家だったキャピトルでの最終作であり、この後は次作まで4年ものブランクを要することとなる。

本作からは、やけに陽気な「Back in Stride」が大ヒットしたが(Hot Black Singlesで1位)、今の我々がメイズに求めるのはより抑え目な「Too Many Games」のほう、という気が。

7. デバージ / DeBarge

※シングル「Rhythm Of the Night」:4月27日に1位

当時のモータウンは、若手のホープたるデバージにさらなるマーケット拡大を期待していた。バラード中心でキャリアを築いてきたライオネル・リッチーが「All Night Long」でファンベースを広げたように、その時点ではスロウで知られたデバージもアップテンポのヒットを飛ばせば「Top Black Albums」や「Hot Black Singles」にとどまらない人気を獲得できるのではないか……ということで、ダイアン・ウォーレンが書いたこの曲が誕生。思惑通りに越境ヒットし、このシングルも同タイトルのアルバムも成功する。が、この直後でリード・シンガーのエルは脱退、ソロに転向するのだ。

軽く明るく鮮やかなイメージで一世を風靡したモータウンの新世代グループが実はドラッグ依存、という事実。それが兄弟姉妹で構成されたファミリー・グループであることが、悲劇をさらに深いものにする。この時期はただひとりドラッグ・フリーなエル・デバージが孤軍奮闘していたわけだが、そのエルもソロ転向後に同じ袋小路へとはまってしまう。もっとも、そういう展開はここ10年ほどの伝記映画ブームでたくさん見てきたけれど。

8. クール&ザ・ギャング / Kool & the Gang

※シングル「Fresh」:5月18日に1位

クール&ザ・ギャングが後世まで語り継がれる存在となったのは、1979年に始まる快進撃のおかげである。同年のアルバム『Ladies’ Night』で彼らは初めて「リード・シンガー」というものを採用し、さらにディスコ・ファンク版「ツァラトゥストラはかく語りき」で知られるブラジル人ミュージシャンのエウミール・デオダートにプロデュースを依頼したのだ。

その結果が、「Too Hot」「Celebration」「Get Down On It」といったヒットの数々。こうしてデオダートとの蜜月は4作続いたが、83年の『In the Heart』からは自己プロデュース路線に回帰し、同じ体制で作った次作『Emergency』はキャリア最大のヒットとなる。同作を代表するシングルがこれだ。

9. レディ・フォー・ザ・ワールド / Ready For the World

※シングル「Oh Sheila」:9月21日〜9月28日に1位

出身地は中西部。髪の毛はジェリーカール。歌声はナヨナヨ。そんな諸要素からポスト・プリンス時代の体現であるとともに、ブラック・ミュージック界において「最後のバンド世代」の象徴でもあったのが彼らである。

「プリンス系イメージ」に関して言えば、この大ヒット曲もタイトルゆえに「シーラ・Eに捧げたもの」と噂されたようだが、どうやらオーストラリア英語で女性一般を指す「シーラ」の意図だったらしい。とはいえ、なぜオーストラリア弁に挑戦したのかは不明。なんにせよ、「バンドを始めよう」と思った最後の世代のアメリカ黒人青年たち、一世一代のヒット。そう思うと非常に感慨深い。

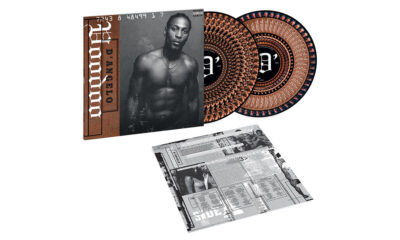

10. スティーヴィー・ワンダー / Stevie Wonder

※アルバム『In Square Circle』:11月9日〜12月28日に1位

ここでスティーヴィーのキャリアを振り返ってみる。

1984年の前作はディオンヌとの準デュエット作であるうえに、ジーン・ワイルダー主演のコメディ映画のサウンドトラックという変則的アルバム『The Woman in Red』。その前、1982年に出したのは新曲4曲入りのベスト盤『Stevie Wonder’s Original Musiquarium I』だった。ということは1980年の『Hotter than July』以来の「5年ぶりの純正オリジナル・アルバム」ではないか。

この間に彼のサウンドはかなりの変化を遂げた。特に、「80年&82年」と「84年&85年」の差は大きい。もとよりスティーヴィーはマルチ奏者であり、70年代から音盤上で聞こえてくるサウンドの多くは彼自身が弾く/叩く/奏でるものだった。が、この80年代半ばになって、歌声以外のほとんどの音が「端末としての鍵盤」で入力されたものとなった感がある。かつてのトレードマークだったクラヴィネットの音は後退し、シンセサイザーが圧倒的な支配力を発揮するようになった。

本作から大ヒットしたのは、60年代モータウン的なビートを80年代のテクノロジーで料理したような「Part-Time Lover」だが、その後のR&B界で長く愛されるのは中ヒットしたバラード「Overjoyed」のほうと言えよう。

Written By 丸屋九兵衛

丸屋九兵衛オンラインイベント

(※配信後のディレイ視聴、リピート視聴も可能です)

・4/26(土):EXPO 2025 大阪・関西万博に捧ぐ、昭和のディザスター大全

・4/29(火):少女マンガが開花! トミヤマユキコと「花の24年組」を語る

・5/3(土):続・洋楽を聴くのが普通だった時代。特に1975年は最高だった

・5/10(土): 【月刊丸屋町山 シーズン2_15】トランプ政権怪人図鑑