Stories

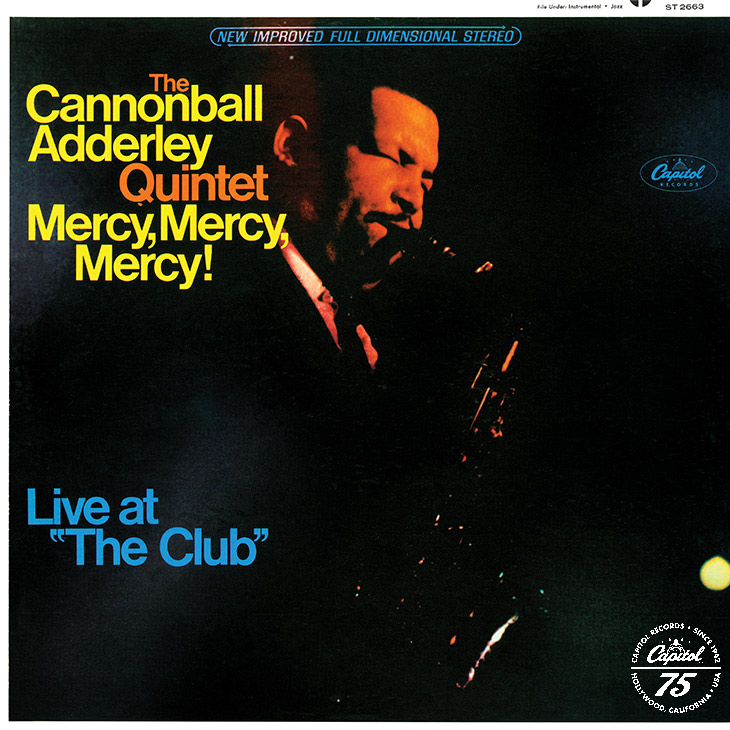

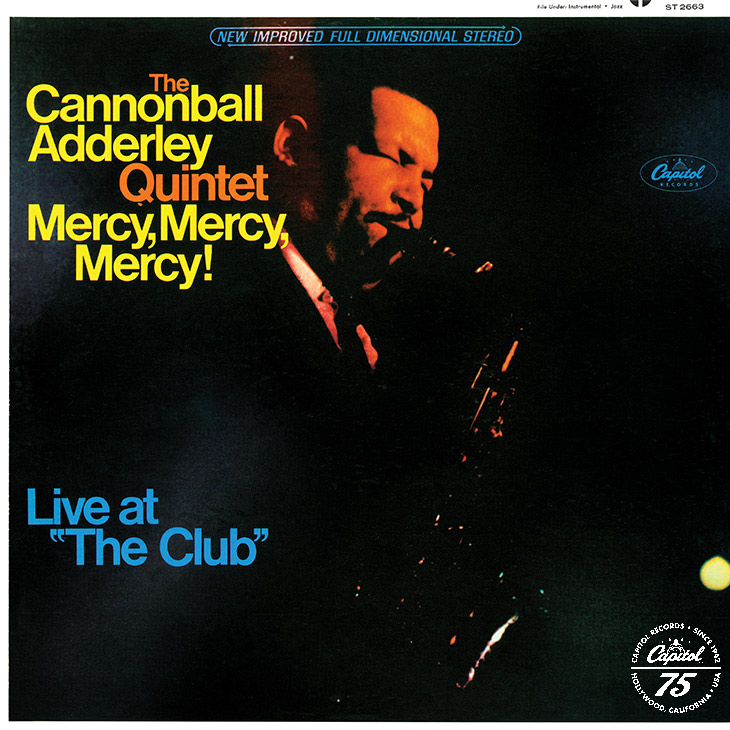

エレクトリック・ピアノがジャズにも合うことを証明したキャノンボール・アダレイの商業的頂点「Mercy, Mercy, Mercy」

27歳のジュリアン“キャノンボール”アダレイは1955年の夏に出身地フロリダを後にしてニューヨークへ移り、その胸を躍らせるようなサックス演奏でニューヨークのジャズ界は衝撃を受けた。マイルス・デイヴィスは彼の才能に感嘆した。マイルスはアダレイの憧れの存在の一人であり、そんな彼に認められたアダレイの未来は明るかった。アルト・サックス奏者でビバップの巨匠チャーリー・パーカーが同年初頭に34歳で亡くなり、ジャズ界には大きな穴が空き、多くの人がアダレイがその穴を埋めるのではないかと期待していたのだ。それは大きな責任であり、タンパ出身の太った元教師だったアダレイはその期待の重さに最初は苦闘し、エマーシー及びマーキュリー・レコードから発売した初期のLPでは彼の才能をフルに発揮はできなかった。しかしマイルス・デイヴィスはアダレイに助け船を出し、1958年にブルーノートから発売したアダレイのリーダー作『Somethin’ Else』に珍しくサイドマンとして参加、そして自身のバンドをクインテット(5人編成)からセクステット(6人編成)へと拡大するにあたりアダレイを起用した。

本記事で紹介する『Mercy, Mercy, Mercy! Live At “The Club”』は、アダレイも参加したマイルス1959年の傑作LP『Kind Of Blue』から7年後のアダレイのライヴを収録したアルバムだ。その頃には38歳となったアダレイは、自分の力だけで著名なバンド・リーダーとなっていた。そして、ソウル・ジャズと呼ばれる人気のあるスタイルを広めるというニッチな役割を彼は果たしていた。ソウル・ジャズは、ゴスペルとブルース・スタイルを深く掘り下げるまた違った親しみやすいビバップである。

当時のアダレイにとって極めて重要な存在だったバンド・メンバーは、オーストリア出身のピアニストであるジョー・ザヴィヌルだ。アルバムを出した頃には彼とはすでに4年間共演してきた経験があり、ジョー・ザヴィヌルはその後70年代にはフュージョンの大物バンド、ウェザー・レポートを結成したことで有名になった。ザヴィヌルはビバップ・ピアノが得意なだけではなく作曲家としての才能も持っており、彼が作曲した曲はアダレイのバンドのスタイルと方向性を定義するようになった。アダレイ・サウンドに欠かせないもうひとつの要素は彼の弟ナットの存在で、彼はコルネットを演奏していた。アダレイ兄弟のバックには、しっかりとしているが柔軟なリズムセクションがおり、ヴィクター・ガスキンがベース、そしてロン・マッカーディがドラムを担当した。

『Mercy, Mercy, Mercy! Live At “The Club”』のジャケットに記載された解説には、このアルバム(デヴィッド・アクセルロッドがプロデュース)は、地元のDJであるE・ロドニー・ジョーンズが新しくオープンしたナイトクラブ「ザ・クラブ」で1966年7月に行われたライヴの録音だと書いてあるが、実際にはそこから2,000マイルも離れたロサンゼルスで同年の10月にレコーディングされたものだ。

アルバムに収録されている曲は、ハリウッドにあるキャピトル・スタジオにて録音された。ライヴ・コンサートの雰囲気を再現しようと集められた家族、ファン、そして音楽業界の人たちの前でレコーディングされた。実際にはアダレイは1966年3月に「ザ・クラブ」にてライヴ・レコーディングを行っていたが、発売が予定されていたものの、その時はリリースされなかった(死後30年経った2005年に『Money In The Pocket』として発売)。アダレイは、友人である「ザ・クラブ」のオーナーをがっかりさせたくなくて、『Mercy, Mercy, Mercy! Live At “The Club”』がシカゴでレコーディングされたかのようにリスナーには思ってもらいたかったのかも知れない。

多様な6トラックが収録された『Mercy, Mercy, Mercy! Live At “The Club”』では、アダレイのバンドのエキサイティングな秘術が披露され、バンドは激しい最先端のジャズ・スタイルの「Fun」から、ポップ・ソウル・ビートのバラードの「Mercy, Mercy, Mercy」、そしてダンスをしながら指を鳴らしたくなるアダレイを代表するソウル・ジャズの「Sack O’ Woe」まで様々な要素が含まれている。「Sack O’ Woe」ではジョー・ザヴィヌルの勢いのあるピアノを聴いているとまるで教会にいるような気になる。

しかし、熱いシャウト、叫び、そして観客からの自発的な拍手が含まれる「Mercy, Mercy, Mercy」は、どのトラックよりも肝心な曲だと言えるだろう。病み付きになるコーラスによって形取られ、そこに力強いゴスペルの要素が加えられたこのトラックは、典型的なソウル・ジャズとして知られている。作曲家のジョー・ザヴィヌルは他にも「Hippodelphia」をアルバムに提供した。

「Mercy, Mercy, Mercy」を書いた直後にザヴィヌルはそれがヒットになると思ったが、よりファンキーで観客にしっかり伝わる曲にするにはエレクトリック・ピアノが欠かせないと考え、その時の様子を2006年にこう語っている。「アコースティック・ピアノで”Mercy, Mercy, Mercy”を何度も演奏した。それでも十分良かったんだけど、僕はキャノンボールに “50年代にアメリカのクラブや空軍基地をまわったツアーでエレクトリック・ピアノのウーリッツァーを弾いたんだけど、それがあるスタジオを探そう”と伝えたんだ。そしてハリウッドのキャピトル・レコードで1966年にそれを見つけた。そして僕は“アコースティック・ピアノではなく、ウーリッツァーで弾くよ。絶対に盛り上がるから”と彼に話した。そしてその通りになった。アメリカで初めてウーリッツァーを使ってレコーディングした作品になったんだ」。

1967年1月にシングルとしてリリースされた「Mercy, Mercy, Mercy」はアメリカのR&Bチャートで2位に、ポップ・チャートでは11位に、そしてアルバムはアメリカのR&Bアルバム・チャートの1位に、全米アルバム・チャートでは13位にランクインされた。カヴァーもされ、その中でも注目すべきはマリーナ・ショウのカヴァーで、1967年にそのヴォーカル・ヴァージョンはR&Bトップ40にランクインされるヒットとなった。

より幅広い見地からいうと、この曲はエレクトリック・ピアノがジャズにも合うことを証明したものだ。1年後の1968年にマイルス・デイヴィスはバンドでエレクトリック・ピアノを使用するようになり、ジョー・ザヴィヌルをサイドマンとして採用した。ザヴィヌルは、ジャズ・ロック・フュージョン作品『In A Silent Way』と『Bitches Brew』の世界を広げる手助けをした。

キャノンボール・アダレイにとって「Mercy, Mercy, Mercy」は(アルバムもシングルも両方とも)、彼のキャリアの商業的頂点を象徴しており、“新しいチャーリー・パーカー”と呼ばれた男を思いも寄らない60年代のポップ・スターへと変身させた。

Written By Charles Waring

キャノンボール・アダレイ

『Mercy, Mercy, Mercy! Live At “The Club”』