Classical Features

試聴会レポート:ショルティ《ニーベルングの指環》。麻倉怜士氏&山崎浩太郎氏と聴く最新リマスター

2022年、サー・ゲオルグ・ショルティとウィーン・フィルハーモニー管弦楽団による『ワーグナー:楽劇《ニーベルングの指環》』の全曲スタジオ録音が新たなリマスターによって高解像度で甦り、フィジカルでは SA-CD~ハイブリッド仕様、デジタルではドルビーアトモス仕様でのリリースが発表された。オリジナルテープからのリマスターは、1997 年版以来、実に 25 年ぶりの快挙となった。

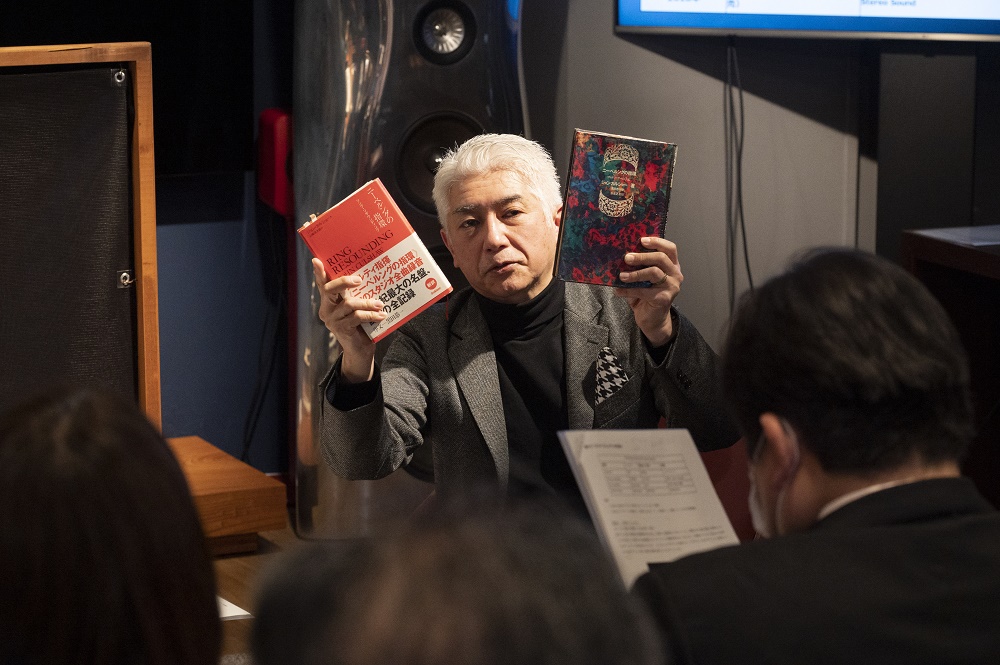

第1作目《ラインの黄金》』と第2作目《ヴァルキューレ》のリリースを記念し、2023年2月1日、KEF JAPAN直営のショールーム「KEF MUSIC GALLERY」(東京・有楽町)にて《ニーベルングの指環》2022年版リマスタリングの試聴会が開催された。コメンテーターにオーディオ評論家の麻倉怜士氏と「演奏史譚」を専門とする山崎浩太郎氏を迎え、KEFのHiFiスピーカー最上級モデルの「MUON」で2022 年リマスター(SACD)と1997年リマスター(CD)の聴き比べを実施した。今回、その試聴会の一部をご紹介する。

「KEF MUSIC GALLERY」(東京・有楽町)©Ryota Mori

麻倉:今日はイギリスを代表するスピーカーメーカー KEF の「MUON」 で、イギリスを代表するデッカ・クラシックスの最高録音を聴いてみようという趣旨です。ジム・ロックさんがリマスターされた97 年のものと最新のSACD がどう違うかというところを聴いていただきたいと思います。

まず最初に、この《ニーベルングの指環》の録音というのが大変意義のあるものだということで、山崎先生にお話を伺いたいと思います。

山崎:《ニーベルングの指環》は、ワーグナーが1876年に初演した、4作品合わせて15時間かかる超大作です。時間だけでなく、あらゆる意味で規模も巨大。4作品の連作オペラなんてそれまで誰も実現しておらず、当時の歌劇場では上演不可能と考えられていた。

上演のあてもないのにワーグナーは書き上げたのです。上演するためにバイロイト祝祭劇場という劇場をわざわざ建て、バイロイト音楽祭という音楽祭を作って、ようやく実現した。そしてこれが突破口となって、現在では普通の歌劇場でも上演が可能になった。イノベーションを成し遂げた作品です。そして、この超大作にふさわしい録音がこのショルティ、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、デッカ・クラシックスによる録音です。なぜならこれもまた、レコード界においてイノベーションを起こしたものだからです。

これは、レコード化することを目的として、セッション録音で最初に作られた《指環》の全曲盤です。これ以前にも、ラジオのライヴ放送を録音したものなどはいくつもありますが、そうしたものとは異なり、録音セッションで徹底的に作り込んだという点に、はかり知れない意義と価値があります。

この録音を手掛けたプロデューサー、ジョン・カルショーはのちにソニック・ステージ(「音の舞台」)という言葉を使うようになります。映像はないけれども、音でオペラの物語が分かる。音だけで逆に楽しんでもらう。実際の劇場ではとても不可能な音響の再現であるとか、あるいは効果音を加えることによって、劇場体験とはまた違った形で作品に接してもらおうというものです。

山崎浩太郎氏 ©Ryota Mori

カルショーは自ら手記(ジョン・カルショー著, 山崎浩太郎訳『ニーベルングの指環―リング・リザウンディング』, 2007.)を書きまして、これに4作品の録音の顛末を書いています。こういう本を残したこと、それから1964年《神々の黄昏》を録音した時のBBCテレビによるドキュメンタリー、「ゴールデン・リング」という映像によって、どんなスタジオか、歌手たちがどんな顔で歌っているか、スタッフたちはどんなふうに作業しているのかということを視覚で見せてくれた。

これがものすごく大きかった。カルショーは音だけでなく、文章と視覚によって、いわばメディアミックスの元祖みたいな形で、この録音を楽しめるようにしてくれた。名盤であるということに加えて、これも後世に親しまれ続けている一つの原因だと思います。

麻倉:音質の観点からは3つのポイントがあります。カルショーとともに一緒に作った録音エンジニアのゴードン・パリーさんが指向性マイクを使ったことが画期的でした。それまではオペラでは無指向性マイクの前面に歌手がいて、後ろにオケがあるという形だったのが、この録音では、指向性マイクを細かく調整し、声のクリアさとオーケストラの雄大さとを両立させたことが一つのポイントです。

そして、今回のリマスターを手掛けたデッカ・クラシックスのプロデューサー、ドミニク・ファイフさんとエンジニアのフィリップ・サイニーさんは、カルショーが使った編集用のオリジナルのスコアにあった書き込みを参考にするなど、彼らが頭の中でどういうことを考えていたかを徹底的に研究したそうです。

会場のゾフィエン・ザールが大変音がいいんですね。実はここには元々プールであって、下側が空洞になっているところに床が張っているので、チェロのような楽器は非常に響くというところで、会場の良さもポイントです。

1. 楽劇《ラインの黄金》から「前奏曲」

麻倉:まず音量差が大きい。これは全くボリュームをいじってないのです。何という違いでしょう。

山崎:冒頭のコントラバスの変ホ音の辺の音とかもう全然響きが違いますね。

麻倉:あの音を中心に倍音が上だけでなく、下にも出てるようです。ホルンの1本1本加わっていく響きは97年のCDの場合はフラットな感じで重なっていくんですけど、SACDを聴くと、すごく奥があって、しかもヴィブラートがすごく出ている。

山崎:ちゃんと遠近感があって、8人のホルンがどこにいて、だんだん増えていく感じがはっきり分かります。

カルショーの本によると、この冒頭部分というのは、実演では完璧に演奏することがほとんど不可能だといいます。ホルン8本がミスなく完璧に吹けることはまずない。セッションでは編集できますが、それでもチェロが出てくるまでの48小節は編集が不可能なので、たまたま完璧にできたものを採用するしかない。

左:麻倉怜士氏 右:山崎浩太郎氏 ©Ryota Mori

麻倉:カルショーの本によると、録音時には結構深夜になってしまって、みんなワイン飲み過ぎちゃったそうですね。

山崎:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団というのはウィーン国立歌劇場のオーケストラですから、セッションを2時間ぐらいやったあとでオペラ公演をやるという生活を毎日繰り返している奏者達です。この前奏を録音したのは最終日で、もうこの日しかできない。

「オペラが終わったあと戻ってきてくれ」と頼んだら、帰ってきてくれたそうです。先程聴いた部分は、オペラの後で録って、何度目かのテイクで運良くミスなく録音できた。そのテイクが採用されたのです。まだ少し時間が余っていたので、こんどは全曲の最後の部分をもう1回だけ録音することにした。で、その前にいったん休憩ということにしたら、楽員たちが油断してワインを何杯も飲んでしまい、完全にできあがっちゃった。大変なことになったとカルショーは思ったけれども、ウィーン・フィルというのは、こういう時にかぎって神がかった演奏をするものなんだそうで、それもこのディスクに使われています。

麻倉:奇跡の力を出したんですね。

今の冒頭だけでも、この録音というか、マスタリングのすごさっていうのがはっきり分かります。やはりオリジナルに返ったすごさが出てきました。

山崎:新たなマスタリングをする時に、LP原理主義なんて言ったら怒られるかもしれないけれど、とにかくオリジナルのLPの音が一番いいんだからそれに帰れ、それを再現しろ、みたいな意見も出ますよね。今回はどうなんでしょうか。

麻倉:インタビューによると、今回はこれまで出ている全ての音源をLPからCD、SACDと全部聴いて、もっとも普遍的なイコライザー・カーブを作りましたとサイニーは、おっしゃっていました。単にLPに返っただけじゃなく、全てを振り返って、最高のカーブを作ったということです。

山崎:カルショーやエンジニアのゴードン・パリーが考えていた音に迫っていこうと。

麻倉:そのカーブがあったら、あとは絶対にいじらない。つまりやっぱりこの曲はもっと中音を上げたいなみたいなことはしない。一般にリマスターとはそういうことなんですけど、それを全くしなかったということですね。

では次は《ラインの黄金》の第2場から「さあローゲ、わしと一緒に下って行こう!」を聴いてみましょう。

2. 楽劇《ラインの黄金》第 2 場から「さあローゲ、わしと一緒に下りて行こう!」

麻倉:これも圧倒的な差ですよね。97年のCDを聴くと、あまり音場の感じがしませんが、SACDを聴くと、ものすごく会場の響きが出ている。

山崎:響いている空間を感じることができますね。各楽器の定位が明快で、クリアになっているんだけど、決して音が痩せているわけではない。一つ一つの倍音がきれいに聴こえて、なおかつ響いている空間が感じられるというのは、すごいことですよね。

麻倉:音の面積じゃなくて体積がすごいのです。その空間感の濃密さ、それからやっぱりウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の出す音のすごさですね。

左:麻倉怜士氏 右:山崎浩太郎氏 ©Ryota Mori

山崎:そして、ワーグナーが指定した金床18台ですね。ワーグナーは配置の仕方まで書いている。実際には歌劇場で金床18台なんてそろうわけがないので、大概は数を減らすのですが、指定された配置のとおりにやってみると見事なステレオ効果を発揮していて、ワーグナーはそれを見越して書いたみたいだとカルショーは書いています。とはいえ、この時も18台も金床をそろえるのは大変で、しかも打楽器奏者18人はいかにウィーンでもそろわなくて、ハープ奏者とか、専門ではなくてもやる気のある人を集めて、叩いてもらったそうです。

とにかくワーグナーが書いたことを実際音にしてみようという制作サイドの執念ですよね。カルショーによると、1959年にこのレコードが最初に出た後は、ここだけがオーディオ店でやたらに響き渡っていたそうです。これがちゃんと鳴るかどうかで、オーディオの性能を判断していた。

ところで、その前のオーケストラの部分ですけど、音の動きを聴いているだけでワクワクする。ステレオで動くこの感じが、この録音のすごさですね。

麻倉:やっぱりカルショーの、発想力というか、展望力というか。ワーグナーのビジョンをそのまま全く再現している。一般にはステレオ効果っていうと、だいたい左右の話になるんですけれども、この《指環》は奥行きこそ、ポイントです。

山崎:今回のマスタリングだと、それがすごく明快になってますよね。

麻倉:そうですね。音場という概念が一般化するのは、概念的には結構あとなんです、オーディオのシーンらが出てくるのは。最初は左右に分かれるステレオ効果がすごいということが、2チャンネルでは言われたわけですけれども、カルショーとパリ―が音場をこれほど奥まで録っていたというのは、今から考えても驚異ですねれる。今回のSACDは、それが初めて分かったというところがたいへん重要です。

麻倉:次は《ヴァルキューレ》です。《ヴァルキューレ》といったらやっぱり「騎行」ですね。第三幕の前奏曲の「騎行」を聴きます。

3. 楽劇《ヴァルキューレ》第 3 幕から「ヴァルキューレの騎行」

麻倉:本当に聴きほれちゃいますね。圧倒的なダイナミズムです。

山崎:ヴァルキューレはブリュンヒルデまで入れて9人。今のシーンには8人いるのですが、それが順番に遠くから登場してくる。特に2番目のヘルムヴィーゲは、遠くから。

麻倉:奥から来ました。

山崎:雲の中にいるような響き。そんな響きにする仕掛けを施しているんですね。この《指環》録音の仕掛けというのは遠近感の作り方とか、当時の技術の限界のために、今から考えるとちょっと子どもっぽい部分もあって、やりすぎかなみたいなところもあるんですが、でも、こうして聴いてみると、子どもっぽい仕掛けに逆に共感できてしまうところがありますね。楽しくなってしまう。

麻倉:従来のCDは表現できる範囲が狭いので、そういうところがわかりにくい。でも音場感がきちんと再現できるSACDは、やっぱりそこまで表現できています。そういう意味ではおっしゃったように、プリミティブですが、舞台的な演出をそのまま出したという意味で、すごい説得力があります。音場に対するこだわりです。

山崎:そうそう。そのワクワク感がすごくあって。それからワルキューレたちの声。ここで聴くと、高音でもきれいに分離して割れない。うるさいとは感じないんですよね。ワーグナーはこういう響きを求めたんだと納得します。

麻倉:ヴァルキューレたちの1人1人の個性がすごく出てました。同じような叫び声にもすごく違いがある。

山崎:方向とか距離感とか、全員違うように、すごく凝って作っているのが分かります。

4作品の録音は、《ラインの黄金》が最初で、今お聴きいただいた《ヴァルキューレ》が最後なんです。58年と65年で7年ほど違います。

カルショーたちが注意したのは、あくまでも4作品をまとめたプロダクションとするために、音の印象をそれほど変えてはならないことでした。とはいえ多少は、進歩していく部分も取り入れている。だから、音自体、迫力そのものは、この《ヴァルキューレ》や《ジークフリート》《神々の黄昏》の方がはっきりと出せるようになってるんですね。

麻倉:そうですね。録音テープも違います。最初はAmpexのテープですけども、これはScotchのテープを使っているという音の違いもあります。

オーディオ的な観点からすると、オリジナルの音を聴くということは、やっぱすごい特別な体験です。メディアっていうのは簡単にコピーできてしまうので、我々は多くはコピーから始まってしまった音を聴いています。だけども、本当の意味のオリジナルまで立ち帰ってみると、やはりすごい。ワーグナーのスコアそのものもすごいし、録音もすごいし、歌手もすごいしという、天才たちの合算というものがまさにオリジナルの中に入っていると思います。それが今回、体験できました。

それからSACDを見直しました。この録音がもともと持っている演劇性というか、元が持ってる音楽性が全くそのまま、ストレートに濃密に出ているというのが、本当にすごいと思いました。

麻倉怜士氏 ©Ryota Mori

山崎:私がクラシックに興味を持った1970年代には、これはもう大名盤として君臨していた。だから、私なんかは斜に構えたんですよ。若造だから生意気に「えーちょっと古臭いよ」みたいなことを偉そうに言ってた。

ところが今日、こういう音を聴いてみると、一番最初に《ラインの黄金》が出たとき、なんでみんながあんなにビックリしたか、なんであんなに喜んだか理解できた気がしました。とにかく音にワクワク感がある。主旋律、メロディーだけじゃなくて、オケの楽器の音が飛び交うだけで、こんなに音楽ってワクワクさせられるんだと、初めて分かった気がしました。この《指環》録音は、だからこそ特別なんだと改めて実感しましたね。

山崎浩太郎氏 ©Ryota Mori

麻倉:あとね、ウィーン・フィルの音がすごいなと。

山崎:そうですね、すごいです。

麻倉:やっぱりウィーン・フィルとショルティっていうのは、ものすごいコンビであって。しかも当時のフラグスタートを始め、ピカイチの人を集めたわけじゃないですか。

つまり、そういう意味では録音が奇跡的に成立したというか。ワーグナーのスコアはすごい、会場もちゃんと取れた、スケジュールも取れた、録音も何とかできたという。オペラの制作っていうのは大変なことなんですよね。それが全て奇跡的に集まった一つの集合体がね、やっと今回、SACDで全貌が分かったという感動があります。

山崎:今日は《ヴァルキューレ》まで聴きましたけど、《ジークフリート》以降ではワーグナーのオーケストレーションがさらに複雑になって、いわゆるライトモティーフ、示導動機が絡み合う音楽になってくる。《ジークフリート》、《神々の黄昏》の音がどういうふうに響くのか、すごく楽しみです。

麻倉:CDだとね、解像度が低いので、どっかで鳴ってるライトモティーフがなかなか聴こえないんですよ。SACDが持ってる解像度の高さとか空気感の再現性は、ものすごく小さい音であっても、たいへんクリアに聴こえます。

そういう意味ではワーグナーを心底、楽しむには、音の良さがすごく大切だって、今回改めて分かりました。

左:麻倉怜士氏 右:山崎浩太郎氏 ©Ryota Mori

■リリース情報

『ワーグナー:楽劇《ジークフリート』

2023 年 3 月 31 日発売

CD

『ワーグナー:楽劇《ヴァルキューレ》』

2023年1月11日発売

CD / iTunes /Amazon Music / Apple Music / Spotify

『ワーグナー:楽劇《ラインの黄金》』

2023年1月11日発売

CD / iTunes /Amazon Music / Apple Music

ウィーン国立歌劇場合唱団

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

指揮:サー・ゲオルグ・ショルティ

▽今後の発売予定

2023 年 5 月発売予定 楽劇《神々の黄昏》

※発売日・商品番号・価格等詳細は決まり次第ご案内いたします。